#8 Riders on the storm

Fattorini nella fiction; il senso di Big Tech per il sindacato; Cgil non sparare sul messaggero; anche i libri, nel loro piccolo...; perché manca il Grande romanzo internettiano; una fabbrica in Ohio

ARTICOLI. VIDEO. PODCAST. LIBRI. LIVE. BIO.Prologo

Mi sono finalmente guardato, dopo una vita che volevo farlo, il documentario tratto da A People’s History of the United States di Howard Zinn. Il suo tentativo, spiega subito, è di raccontare la storia del suo paese dalla prospettiva dei conigli cacciati e non da quella dei cacciatori, come solitamente accade. Gli riesce molto bene. Ripercorre le lotte dei lavoratori, gli scioperi, le cariche della polizia istigate dai magnati del tempo. Ci si rende conto che cambiano i tempi ma non le dinamiche. L’illustrazione di questa settimana è presa da un manifesto della Industrial Workers of the World (Iww), il sindacato ampiamente decantato nel film.

IL MATERIALE E L’IMMAGINARIO

Se ancora faticano nella realtà, nella fiction i rider vanno fortissimo. Solo questo mese, ne scrivo sul Venerdì, usciranno due romanzi che li hanno come protagonisti. Le balene mangiano da sole di Rosario Pellecchia e Candido di Guido Maria Brera con il collettivo I diavoli (che la mise en scène della condizione di sfruttamento dei lavoratori da parte delle piattaforme, su cui il private equity ha investito e gli hedge fund lucrato, sia demandata al co-fondatore del Fondo Kairos ha più di un elemento di interesse). Poi però c’è anche la non fiction che a volte avvalora elementi di fiction. Un estratto:

Ma rider felice è anche Emanuele Zappalà, di cui a gennaio si era occupato prima il Messaggero poi ripreso da Antonella Boralevi sul sito della Stampa. Quello che «guadagna 2.000 euro netti al mese e, certi mesi, anche 4.000. Uno stipendio da manager. Ed è felice. A me sembra una storia non di “colore”, ma di speranza» scriveva la rubrichista. Poi si è scoperto, e rettificato, che Zappalà non era mai stato commercialista ma in compenso era un iscritto Ugl. Ovvero il sindacato di comodo, prima missino poi leghista, che in zona Cesarini, ovvero a novembre scorso quando in assenza di contratto nazionale collettivo sarebbero entrate in vigore le tutele del Jobs Act, proprio per scongiurarle ha firmato un contratto con Assodelivery, la sigla delle principali piattaforme, che ministero del Lavoro, sindacati confederali («Uno scempio» per Landini) e rider in coro hanno denunciato come illegittimo in quanto non rappresentativo. Ora questo trentacinquenne che abita a Roma e su Linkedin si lamenta che i giornalisti scrivono senza averlo mai contattato, io l’ho chiamato. Sulle prime voleva addirittura incontrarmi di persona e ho accettato di slancio. Poi ha detto che aveva varie riunioni sul caporalato e altre incombenze sindacali (incredibile che uno con un agenda tanto fitta possa fare il numero di consegne che giustificherebbero le buste paghe i cui screenshot ha fatto circolare dopo l’improvvisa celebrità). Quindi è sparito. La felicità è una condizione così rara che sarebbe stato bello sentirlo, per finirne magari contagiato.

(Col segretario di Ugl Paolo Capone avevo avuto un breve ma intenso confronto in tv).

PARASUBORDINATO, NON SUBORDINATO

Per l’esattezza, nonostante che la quasi totalità dei giornali italiani abbia titolato e raccontato diversamente, la recente sentenza della corte suprema britannica sulla natura del rapporto di lavoro degli autisti Uber dice che, invece di “autonomi” (self employed), vanno considerati “parasubordinati” (workers) non – com’è stato tradotto – “subordinati” (employee). È un grosso passo avanti comunque (ferie e salario minimo) ma resta un’altra cosa (qui le differenze in dettaglio).

SINDACALIZZATI IN CINA, NON ANCORA IN AMERICA

Su Finalmente è Venerdì c’è una notiziola che meritava anche di più. Ovvero l’inizio della fine di un tabù nella Silicon Valley: la costituzione di un sindacato a Google. Quattrocento ingegneri su 260 mila dipendenti e collaboratori, ma è un inizio. Tanto più che, era il 1983, il fondatore di Intel Robert Noyce candidamente confessava a Tom Wolfe che la sindacalizzazione sarebbe stata una «minaccia mortale» per la sua azienda e tutta la Valle. La cosa divertente è che anche in Cina, il benchmark di tutte le violazioni dei diritti, i 7 milioni (avete letto bene) di rider sono sempre più spesso invitati (dallo stesso regime) a sindacalizzarsi. Non così nella Terra delle libertà (Non tifo Pechino ma fa ridere, no?):

A differenza che da noi i magazzini Amazon in America sono union-free (Amnesty International ha lanciato una petizione rivolta a Bezos). Nei giorni scorsi il presidente Biden ha espresso l'auspicio che i magazzinieri dell'Alabama possano decidere liberamente di aderire al sindacato.

RIDER E CONFEDERALI

Un paio di anni fa avevo assistito a Bologna alla prima assemblea nazionale dei rider, un tentativo di organizzarsi dal basso. Il pezzo, splendidamente titolato dai miei capi (Ehi, voi in bici: alla Camusso che cosa le direste?) iniziava così:

In sala ci sono duecento lavoratori e tre sindacalisti. Si autodenunciano, come gli imbucati alle feste. Quando Carmelo Massari (Uil) prende infine la parola è per raccomandare di "allargare la platea", ovvero non limitare il discorso ai fattorini che portano le pizze in bici, ma anche agli altri sfruttati della logistica. E per suggerire che le piattaforme potrebbero forse essere denunciate per "intermediazione illecita di manodopera". Al suo auspicio a "non perdersi di vista" risponde Lorenzo, 25 anni, sociologia a Trento e food delivery a Bologna: "Siamo un soggetto autonomo e dobbiamo respingere i tentativi di farci sussumere da chi ha avuto un ruolo importante nelle condizioni disastrose del lavoro di oggi". Applausi. Con sfumature dalla sfiducia al risentimento il concetto verrà ribadito nel corso della prima assemblea nazionale dei rider al Làbas, un centro sociale oggi ospitato in un ex convento adibito anche a sportello comunale per il lavoro. Ma se le sigle confederali non possono essere la soluzione perché hanno creato il problema, come se ne esce? Siamo venuti a chiederlo ai protagonisti, quelli che hanno voluto la bicicletta, pedalano ma non gli farebbe schifo tirare il fiato ogni tanto.

Vista la malaparata il tipo della Cgil alza i tacchi, senza aver profferito verbo. A un certo punto si eclissa anche Massari. Resta fino a sera un giovane della Fiom ("Preferirei non essere citato perché sono nuovo e dovrei chiedere il permesso per fare dichiarazioni"), che avvicino nella pausa pranzo, ramingo su uno dei tavoli del chiostro alle prese con calzone alle ortiche e riso alle erbe al prezzo politico di 4 euro. "Come li intercetti questi ragazzi? Non possiamo aspettarci che vengano a bussare, e infatti li abbiamo invitati al nostro ultimo direttivo" dice, con l'umiltà di uno che ha visto troppi treni partire invano e non vorrebbe perdere anche questo.

Era tutto vero (avevo anche un video che mostrava, al minuto, il momento in cui il sindacalista era uscito) ma la Cgil l’aveva presa male e si era opposta, l’estate successiva, a farmi moderare un incontro pubblico con la Camusso. Evidentemente ignari della vecchia regola don’t shoot the messenger. Non è prendendosela con gli ombrelli che si fa smettere di piovere. La buona notizia è che, oggi, un po’ di quei ritardi sono stati recuperati. E voglio credere che, di fronte a una cronaca del genere, oggi la reazione sarebbe più laica.

LAVORETTI E SODDISFAZIONI

Quella vicenda l’ho raccontata anche al Festival dell’economia di Trento del 2018 presentando Lavoretti (col bravissimo Paolo Morando), un libro sulle varie imposture (a partire da quella linguistica) circa la cosiddetta sharing economy. Quando il libro è uscito usare quel titolo come sinonimo di lavori sfruttati attraverso le piattaforme non era ancora normale. E sono fiero di aver dato una mano, pro quota, a farlo entrare nel lessico condiviso.

FATTORINI: CRONOLOGIA MINIMA

Estate 2015: Foodora sbarca in Italia. Tra le piattaforme più grandi ci sono Deliveroo e Just Eat.

Ottobre 2016: i fattorini di Foodora protestano per il pagamento a cottimo (2,70€ a consegna). Intanto a Londra una corte riconosce lo status di parasubordinati ad alcuni autisti Uber.

Aprile 2018: per il Tribunale di Torino i fattorini di Foodora “sono autonomi”, niente reintegro. Il 12 il Comune di Bologna presenta la Carta fondamentale dei diritti dei lavoratori digitali. Il 15 prima assemblea nazionale organizzata da Riders Union Bologna.

Maggio 2018: un rider finisce sotto un tram e gli amputano una gamba. Morti e feriti seguiranno.

Giugno 2018: Di Maio convoca, come primo atto, i rider al ministero del lavoro.

Novembre 2019: il decreto rider stabilisce che verrà riconosciuto il lavoro “subordinato” se, entro un anno, non si arrivi alla firma di un contratto nazionale.

Marzo 2020: i rider sono tra i pochissimi autorizzati a circolare nell’Italia in lockdown.

Maggio 2020: commissariata Uber Italy, sapeva del caporalato da 3€ a consegna per i rider.

Settembre 2020: per scongiurare gli effetti del decreto rider, Assodelivery firma con Ugl, un sindacato non rappresentativo tra i fattorini, un contratto nazionale che mantiene il cottimo ed è universalmente denunciato dalle parti sociali. Chi non lo accetta verrà licenziato.

Novembre 2020: Just Eat esce da Assodelivery e annuncia assunzioni da marzo (7,50€ all’ora).

Dicembre 2020: un tribunale di Palermo stabilisce che un rider di Glovo è in realtà un lavoratore subordinato.

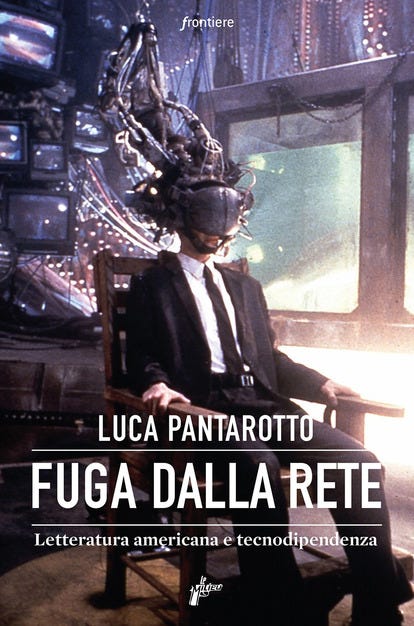

DA LEGGERE: DISTOPIA CANAGLIA

Ho un secondo pezzo su questo numero, ingorghi che talvolta accadono. È la recensione di un libro che fa il punto di come, in questi ultimi vent’anni abbondanti dalla nascita vera di Internet (intendo il web, non i primi nodi e le altre cose che appassionano solo gli specialisti), la letteratura non sia stata all’altezza del compito di raccontare la rivoluzione digitale. Lo sostiene, con buoni argomenti, Luca Pantarotto in Fuga dalla rete (Milieu). Cinque frasi scelte:

Adesso ci sono computer e ancora più computer e presto tutti ne avranno uno, i bambini di tre anni avranno i computer e tutti sapranno tutto di tutti gli altri molto prima di incontrarli e così non vorranno più incontrarli. Nessuno vorrà incontrare più nessun altro mai più e saranno tutti dei reclusi come me adesso. (Charles Bukowski, Questa bandiera non sventola con passione, primi anni ‘90)

È la tesi di Ian Malcolm, il matematico che, applicando la teoria del caos all’impresa di John Hammond, prevede fin dall’inizio il fallimento del Jurassic Park. Il problema, per lui, è soprattutto uno: “nella società dell’informazione, nessuno pensa. Eravamo convinti che avremmo abolito la carta, ma in realtà abbiamo abolito il pensiero”. (1990)

Dobbiamo accettare un fatto con cui non riusciamo ancora a fare i conti: George Orwell non basta più.

“Il nuovo Web è davvero una cosa diversa. È uno strumento per riunire insieme i piccoli contributi di milioni di persone e renderli importanti. I consulenti della Silicon Valley lo chiamano Web 2.0, come se fosse la nuova versione di qualche vecchio software. Ma è davvero una rivoluzione”. (Lev Grossman, circa 2000).

Peccato che l’uguaglianza di tutti, libera di dispiegarsi senza regole all’interno di uno spazio condiviso di dimensione globale, si sia ben presto trasformata in un frastuono continuo, indistinto e confuso di voci che parlano tutte insieme senza mai ascoltarsi tra loro, spesso anzi intente a prevaricarsi a vicenda. Un rumore bianco in cui è diventato sempre più difficile rintracciare un segnale meritevole di essere seguito.

Approfitto, per contiguità tematica, per segnalare anche l’uscita di Cyberpunk. Antologia assoluta (Mondadori), con la bella postfazione di Francesco Guglieri.

DA VEDERE: MADE IN AMERICA

D’altronde boicottare i sindacati negli Stati uniti non è una novità. Avete visto Made in America, il primo documentario prodotto dagli Obama? Ne avevo scritto un annetto fa:

A Dayton, Ohio, chiude una una fabbrica della General Motors che dava lavoro a 10 mila persone. Dopo qualche anno la rileva un miliardario cinese per produrre vetri per auto, come fa in patria. Riassume 2.000 entusiasti operai che buttan giù il rospo di passare da 29 a 12,84 dollari all’ora. Meglio che deprimersi a casa. Presto però lo scontro di civiltà presenta il conto sotto altre forme. Gli americani avevano otto giorni liberi al mese, per i cinesi uno-due sono la norma. I nuovi padroni li considerano scansafatiche.

Soprattutto niente sindacati. I nuovi manager assoldano una società di consulenza, la Labor Relation Institution (LRI) che a sentirla sembra una roba innocua, quasi accademica, dalla parte dei lavoratori, e invece sono specialisti del lavaggio del cervello che (dietro parcella da 1 milione di dollari) convincono gli operai che, se ci tengono al posto riconquistato, è meglio votare contro l’entrata del sindacato.

DA ASCOLTARE: SHIPBUILDING

Un pezzo che mi riporta a una gioventù attivamente musicale, in un gruppo che faceva le prove vicino a casa dei miei nonni e si chiamava, se non ricordo male, Killing Joke. Racconta della guerra inventata dalla Thatcher contro le Falklands/Malvinas per far dimenticare la terribile crisi economica in patria. E di una città costiera che spera nell’indotto bellico per risollevare le proprie magre finanze, anche se su quelle stesse navi andranno a morire i propri figli (l’eterno ricatto sussistenza-vita). Il testo, a un certo punto, fa così: «It's just a rumor that was spread around town/Somebody said that someone got filled in/For saying that people get killed in/The results of their shipbuilding./With all the will in the world/Diving for dear life/When we could be diving for pearls».

Epilogo

Per finire da dove abbiamo iniziato, tra gli altri meriti del documentario di Zinn c’è quello di farci ascoltare la vecchia Bread and Roses (qui nella levigata versione di Judy Collins o nel più ruvido duetto Baez-Farina). La dedico ai due giovani ex manager di Foodora Italia che, nel 2017, ancora faticavano a capire (uno ha studiato alla Bocconi, l’altro al Politecnico di Milano) cosa c’è di sbagliato nel cottimo.