#34 Tasse, ultimo tabù

Case e Deaton sulle morti da disperazione; Saez sulle tasse roba da poveri; Stiglitz e il 91% di aliquota americana; i danni dell'autocorrettore; Verso Betlemme; The White Lotus

ARTICOLI. VIDEO. PODCAST. LIBRI. LIVE. BIO.

Prologo

Ospite di Confindustria Mario Draghi ha assicurato che le tasse non aumenteranno. Ola del parterre. Qualche tempo fa, di fronte alla timida proposta di alzare le quasi inesistenti imposte di successione, lo stesso presidente del consiglio aveva liquidato l’idea dicendo che era “il momento di dare, non di prendere”. È una frase non all’altezza dell’intelligenza dell’uomo. Perché il problema è che per dare bisogna prima prendere da qualche parte. Tutto sta a prendere dalle tasche giuste (quelle dei ricchi), per ridistribuire in quelle dei poveri. O meglio ancora: dalle tasche delle legioni di evasori per alleggerire il carico dai soliti contribuenti onesti o necessitati (ceto medio dipendente).

CASE E DEATON: BIG TECH VUOLE AIUTARE IL MONDO? PAGHINO IL DOVUTO

Succede in America che, a un certo punto, uomini nel pieno della maturità abbiano cominciato a cadere come mosche. Suicidi, overdose, cirrosi. Ma la notizia, più che i brutti decessi, è che riguardassero la più privilegiata categoria di cittadini: i bianchi, tra i 45 e 54 anni. La loro aspettativa di vita, durante il ventesimo secolo, era schizzata da 49 a 77 anni. Poi, a cavallo del 2000, qualcosa si era rotto, ma cosa? Su questo interrogativo Anne Case e suo marito, il Nobel per l’economia Angus Deaton, hanno costruito Morti per disperazione e il futuro del capitalismo (il Mulino), il poderoso tentativo di due economisti di Princeton di venire a patti con uno smottamento che interpella molte altre scienze sociali. Ovviamente gli avevo chiesto anche di Big tech e tasse:

Neppure il reddito universale di base (Ubi) vi entusiasma, no?

«La sua formulazione migliore, su basi morali, è quella di Philip Van Parijs. Però, almeno per l’America, non ci sembra una soluzione valida. Qui suggerire che qualcuno campi senza lavorare genererebbe altro risentimento. Dietro l’Ubi c’è anche l’idea che tutti dovrebbero aver diritto al tempo libero, e lo crediamo anche noi. Però abbiamo 20 e rotti milioni di persone senza nemmeno la copertura sanitaria. Quello è un diritto più urgente. Ora l’Ubi va di moda anche nella Silicon Valley ma, come regola generale, non bisognerebbe prendere sul serio nessuna proposta politica che provenga da lì».

A proposito, che futuro vedete per le tanto osteggiate tasse sui colossi tecnologici?

«Ecco, se volessero dare una mano a colmare le disuguaglianze potrebbero cominciare pagando le tasse. Crediamo che sia un’idea che sta sempre più prendendo piede. Trump ha minacciato l’Europa di rappresaglie se avesse imposto quelle tasse, ma non rappresentava il pensiero dei repubblicani sul tema. E comunque adesso non c’è più e Biden ha già aperto all’ipotesi».

SAEZ E IL TRIONFO DELL’INGIUSTIZIA

Qualche tempo fa ho intervistato Emmanuel Saez, economista a Berkeley, uno dei principali investigatori delle dinamiche della disuguaglianza.

All'indomani dello scoop del New York Times sulla monumentale elusione di Donald Trump che per undici anni su diciotto ha pagato zero tasse federali e che l'anno dopo la sua elezione ha versato ben 750 dollari, poco più di un pernottamento nelle Trump Tower di New York, l'uomo meno sorpreso del mondo era Emmanuel Saez. Economista francese a Berkeley, tra i massimi esperti di disuguaglianze, amico e socio di Thomas Piketty in tanti studi è, con Gabriel Zucman, l'autore di Il trionfo dell'ingiustizia (Einaudi) che dovrebbe diventare lettura obbligatoria per ogni politico che non abbia ancora definitivamente rinunciato alla partita sulla giustizia sociale. Il libro inizia proprio ricordando un incontro televisivo in cui Hillary Clinton rinfacciava al rivale ciò che il quotidiano newyorchese ha confermato e quantificato. Il miliardario (presunto) non aveva negato, ma rilanciato: «Già, (pago poco) perché sono furbo». Il finale è noto. La sua replica, d'altronde, riecheggiava l'assimilazione del prelievo fiscale a «rapina quotidiana» magistralmente inserita nella psiche collettiva americana da Ronald Reagan. Il libro, che esce domani, si occupa di uno dei più resistenti tabù della politica contemporanea, tanto a destra quanto nel centrosinistra. Ovvero, per dirla con il sottotitolo, di «come i ricchi evadono le tasse e come fargliele pagare».

750 dollari, professore: com'è stato possibile? E questa rivelazione lo danneggerà?

«Senza tasse non esiste collaborazione, non esiste ricchezza, non esiste destino comune: non esiste nemmeno un Paese che ha bisogno di un presidente. Tuttavia dagli anni 80 il sistema statunitense avvantaggia i ricchi a danno dei poveri. Nel 1970 i ricchi versavano al fisco oltre metà del proprio reddito, cioè il doppio dei lavoratori. Nel 2018, dopo l'ultima riforma fiscale Trump, per la prima volta in cento anni i miliardari ne hanno pagate circa il 23 per cento, meno di metalmeccanici, insegnanti e pensionati. Quanto al danno, forse gli nuocerà di più la rivelazione di non essere quel gran imprenditore che dice di essere dal momento che ha evitato le tasse a causa di gravi e costanti perdite».

Ma zero è decisamente meno del 23 per cento: come ha fatto?

«Verosimilmente come fanno tanti ricchi. Sfruttando la quantità di esenzioni previste da un codice da cambiare. Gli utili societari non distribuiti sono esenti dal fisco. Dividendi e interessi idem. Una sola categoria non gode di sconti: i redditi da lavoro. Basta trasformarli in redditi da capitale e li si rende quasi esenti da imposte».

STIGLITZ: CI FU UN TEMPO IN CUI PAGAVAMO IL 91%

Alla vigilia del primo lockdown, nell’ultima trasferta americana prima che chiudessero il mondo, avevo intervistato Joseph Stiglitz (piuttosto preoccupato dalla giornalista italiano, potenziale untore) sul suo libro Popolo, potere e profitti (Einaudi). Mi aveva ricordato un aspetto che tutti trascurano sulla storia delle tasse in America:

Che razza di mondo è quello in cui il plutocrate Buffett chiede di pagare tasse più alte e nessuno, neppure i democratici, riescono ad accontentarlo?

(Ride) «Dopo una lunga esitazione, ora i democratici concordano che le tasse dovrebbero essere più progressive. D’altronde il sistema attuale è quello per cui spendiamo il 18 per cento del Pil in sanità, ovvero il doppio della Francia, con servizi infinitamente peggiori. Se passassimo a un sistema pubblico risparmieremmo come minimo il 20-30 per cento. Eppure la risposta è: non ce lo possiamo permettere. Vuole un mondo più alla rovescia di così?».

Dagli anni 80 ovunque le tasse hanno cominciato a sembrare – anche in un Paese come il vostro che aveva un’aliquota marginale massima del 91 per cento sino al ‘63 - una specie di kryptonite politica. Come si cambia quell’attitudine?

«Sta già cominciando a cambiare. Gli scandali tipo Panama Papers hanno mostrato la vastità dei paradisi fiscali, oppure quello di Apple che in Irlanda pagava lo 0,005 per cento di tasse. Per non dire dello stato pietoso delle nostre infrastrutture, del sistema di istruzione non affatto adeguato a un Paese del primo mondo. Alla fine la gente unisce i puntini e capisce che, forse, se si pagassero più tasse, si potrebbero aggiustare molte cose».

LA WEB TAX TRA RENZI E GENTILONI

Nell'impegnativo gioco "scopri le differenze" tra il governo Renzi e quello Gentiloni una cosa che saltava all’occhio era l'attitudine fiscale nei confronti dei giganti internettiani, notoriamente campioni olimpionici di elusione. Era rispuntata la tassa Airbnb. Il ministro delle finanze faceva campagna in sede europea per varare una vasta web tax. Da attendisti eravamo diventati arrembanti. In occasione della nuova edizione di Il re fisco è nudo (Franco Angeli) ne avevo parlato con Alessandro Giovannini, docente a Siena e a Pisa, uno dei tributaristi più importanti del Paese

Dopo un lungo disinteresse, ora Padoan parla parecchio di web tax e vorrebbe convincere l'Europa ad adottarla. Lei che ne pensa?

«Esistono due accezioni di web tax. Quella di cui parla Padoan in sede G7 ha a che vedere con gli accordi estremamente agevolati che certi stati europei offrono ai colossi informatici. Se l'Irlanda offre a Apple di pagare solo lo 0,005 per cento se viene a investire nel suo Paese, quale imprenditore non accetterebbe? Quindi bisognerebbe impedire che i singoli stati Ue possano accordarsi singolarmente, introducendo regole valide per tutti. Passerà questa riforma? La vedo dura con Irlanda, Olanda e Lussemburgo fortemente contrari. Ma se non passa toccherà continuare ad affidarsi alla magistratura penale, come è successo da noi negli ultimi mesi».

Un argomento ricorrente è: o interviene la Ue tutta insieme altrimenti ogni azione di singolo Stato sarebbe controproducente. La convince?

«No, è un alibi. Esistono difficoltà oggettive perché si tratta di colossi globali, ma c'è anche un problema volontà politica. Borsellino insegnava: bisogna seguire il denaro, perché lascia tracce. Se ci metti impegno lo trovi. Il procuratore capo di Milano Francesco Greco l'ha seguito e l'ha trovato, almeno in parte, sia nel caso di Google che di Amazon».

Qual è l'altra accezione di webtax cui accennava?

«Quella sulle imposte sul commercio elettronico, sin qui inesistenti. parliamo, solo per l'Italia, di un fatturato di 29 miliardi di euro nel 2015, che diventeranno 50 entro 2-3 anni. Tutto esentasse: una follia che non possiamo permetterci. Figlia di uno scontro in atto tra Ue, che non ha politica comune, e Stati Uniti che sono contrari solo perché loro le tasse ad Amazon le esigono nel Paese d'origine, prendendo così tutto loro e lasciandoci a bocca asciutta».

DIO CI SALVI DALL’AUTOCORRETTORE

Nell’ultima Galapagos sono tornato su una vecchia passione: i guasti dell’autocorrettore. Stavolta applicati in campo scientifico, quando il protervo softwarino si prende la licenza di cambiare il nome di un gene in quello di una data, per dire. A quanto pare il 30 per cento dei paper di genetisti sarebbe afflitti da questa piaga.

DA LEGGERE: VERSO BETLEMME

Superba raccolta di articoli, dalla mogliettina che sembrava incarnare il sogno americano fino a quando decide di dare fuoco al marito fino ai fattoni di Haight-Ashbury, Verso Betlemme (il Saggiatore), un gran classico: leggete tutto quel che ha scritto Joan Didion. Che, a proposito dell’oggettività del giornalismo, diceva:

Ma dato che io non sono l’obiettivo di una macchina fotografica né sono molto incline a scrivere articoli che non mi interessano, qualunque cosa io scriva riflette, a volte in modo gratuito, quello che penso.

E poi:

Cos’altro posso aggiungere? Sono negata per intervistare la gente. Evito le situazioni in cui devo parlare con l’ufficio stampa di qualcuno.

Non mi piace fare telefonate, e preferisco non fare il conto delle mattine passate seduta sul letto di un Best West Motel di vattelapesca, a cercare di costringermi a chiamare l’ufficio dell’assistente del procuratore distrettuale.

Il mio unico vantaggio come giornalista è che sono così minuta, così caratterialmente riservata, e così nevroticamente inarticolata che la gente tende a dimenticare come la mia presenza vada contro i loro migliori interessi. Ed è sempre così. Ecco un’ultima cosa da ricordare: gli scrittori si vendono sempre qualcun altro.

DA VEDERE: THE WHITE LOTUS

Una manica di stronzi in vacanza nel resort di lusso. Così incistati nel loro “privilegio bianco” da far finta di rendersene conto, per poi però non fare niente sul serio per cambiare. Alla fine, come al solito, uniche vittime di tanti capricci sono un cameriere hawaiano e un manager cocainomane che la malaugurata idea di provare a vendicarsi degli abusi di un ospite insopportabile ma potente. Feroce ma giusto. The White Lotus (Sky).

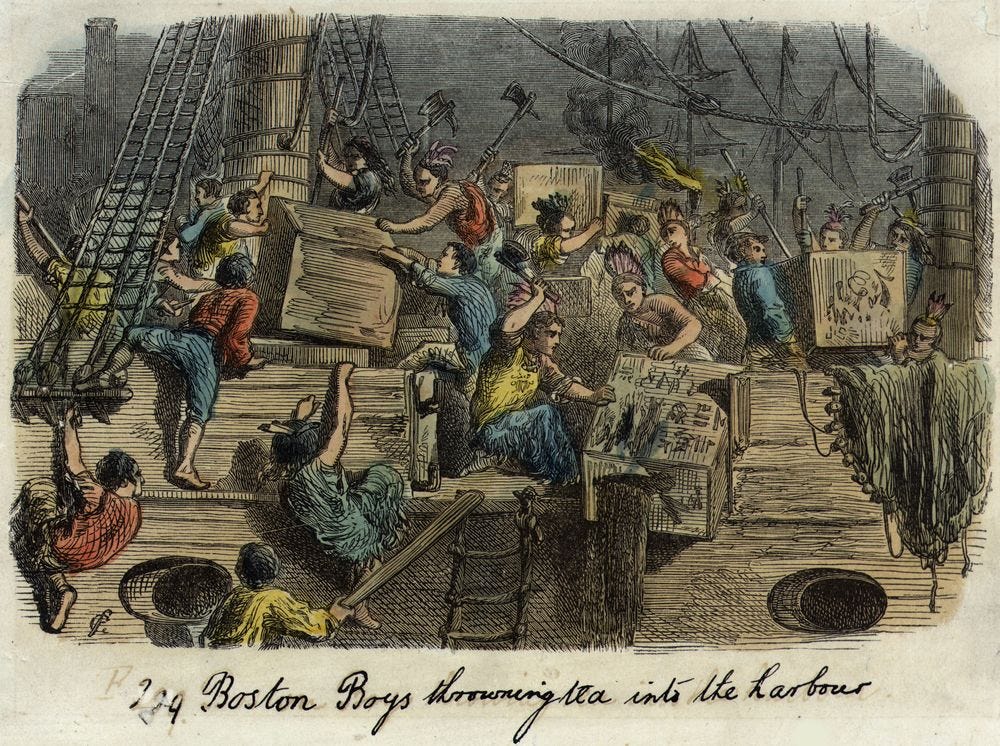

Epilogo

Sinistra, se ascolti, rompi il sortilegio: le tasse sono indispensabili. Pagarle è la premessa della cittadinanza. L’avevano già capito i rivoluzionari americani, ce la puoi fare anche tu.

P.S.

Il titolo del pezzetto sull’autocorrettore aveva un refuso grosso come una casa. Vorrei potere dire, come suggerisce il mio amico Pietro Del Soldà, che fosse una volontaria mise en abyme, ma sarebbe una pietosa menzogna. E da queste parti non si dicono bugie.