#85 T-Rex e altre estinzioni

L'ex cowboy cacciatore di dinosauri; la sesta estinzione di Elizabeth Kolbert; a Oxford si studia il futuro dell'umanità; davvero i compiti li farà ChatGpt?

ARTICOLI. LIBRI. VIDEO. PODCAST. LIVE. BIO.

IL CACCIATORE DI DINOSAURI

Da tanto tempo volevo fare questa storia ma era un posto così lontano da raggiungere che avevo rinunciato un paio di volte. Poi ho messo insieme un po’ di storie dal Montana e finalmente… L’incipit qui, il resto sulla copertina del Venerdì.

FORT PECK (Montana). Se cercavate un cowboy, eccolo. Con il cappello Stetson nero, i jeans chiari, la camicia a righe nere e grigie tra Messico e nuvole yankee, più una cintura con una borchia d’argento così gigantesca che sembra quella del premio nelle finali di boxe. D’altronde a uno scontro si deve la fama di Clayton Phipps. Quello avvenuto, circa 67 milioni di anni prima, tra un Tyrannosaurus rex e un Triceratops, con un dente del secondo ancora conficcato nella mandibola del primo. In principio era stato giusto un osso che spuntava nelle terre vicine al suo ranch, un paio di ore a est da qui, Fort Creek, nel bel mezzo del nulla in Montana, a catturare la sua attenzione. Poi, a colpi di zappa prima e di escavatore poi, l’argilla aveva ridato alla luce quella che probabilmente è la più completa coppia di scheletri di lucertoloni preistorici, rispettivamente tra i 6,5 e i 7,5 metri. In seguito acquisiti, per una somma intorno ai sei milioni di dollari, dal Museo di scienze naturali della Carolina del nord. Ritrovamento e vendita che hanno laureato il nostro ex-vaccaro tra i più celebri cacciatori di fossili di dinosauro al mondo. Ma non gli hanno ancora tolto di dosso il fango – forse ineliminabile – che generalmente il mondo accademico gli getta addosso, di fatto considerandolo una variante di tombarolo con cavallo e speroni.

Questa storia, al di là della simpatia, dell’antipatia o della fortuna personale di un cavaliere solitario, ha un senso più generale perché poteva accadere solo in America. Nel senso che se uno trovasse anche un dente di Velociraptor in pianura padana, quello apparterrebbe automaticamente allo Stato, – inteso come Soprintendenza ai beni culturali. E al fortunato rinvenitore probabilmente darebbero una pacca sulla spalla o altra onorificenza dal valore simbolico. Mentre negli Stati uniti, dove la proprietà privata della terra non conosce limitazioni, ab inferos usque sidera per dirla con i giureconsulti romani, se trovi qualcosa sulla tua zolla – sia miniera d’oro, pozzo di petrolio o fossa comune di Jurassic Park – quella cosa è tua e puoi disporne come meglio credi. Magari diventando milionario. Condizione che il nostro eroe, su piazza da quasi un quarto di secolo dopo aver visto che un altro rancher come lui aveva venduto un osso a 500 dollari, giura di non aver raggiunto perché «in queste operazioni ci sono molte persone coinvolte, a partire dai proprietari terrieri con cui trovare un accordo economico, gli specialisti che prima mi aiutano a tirare fuori i resti e poi a ricomporli. Cosicché quella che all’inizio sembra una grande torta alla fine si rimpicciolisce». Sta di fatto che il mercato, sia di musei che di collezionisti privati, è in ottima salute. Vuoi per la persistente popolarità dei grossi rettili nella cultura popolare, alimentata anche da serie come Dino Hunters (Discovery) di cui Phipps è uno dei protagonisti, vuoi per l’aumento di milionari che non sanno più come sancire la loro originalità. Sta di fatto che, se un decennio fa un dente di T. rex ben conservato da dieci centimetri si vendeva sui 4000 dollari, giura il broker Jared Hudson, oggi lo piazzi tranquillamente anche a quattro volte tanto. Il che spiega la quotazione di quasi 32 milioni di dollari, sin qui la più alta per un singolo fossile, a cui nell’ottobre 2020 Christie’s ha battuto il T. rex Stan. O i 6 milioni di dollari a cui Sotheby’s ha venduto a dicembre il teschio di Maximus, un altro T.rex venuto fuori non lontano da qui.

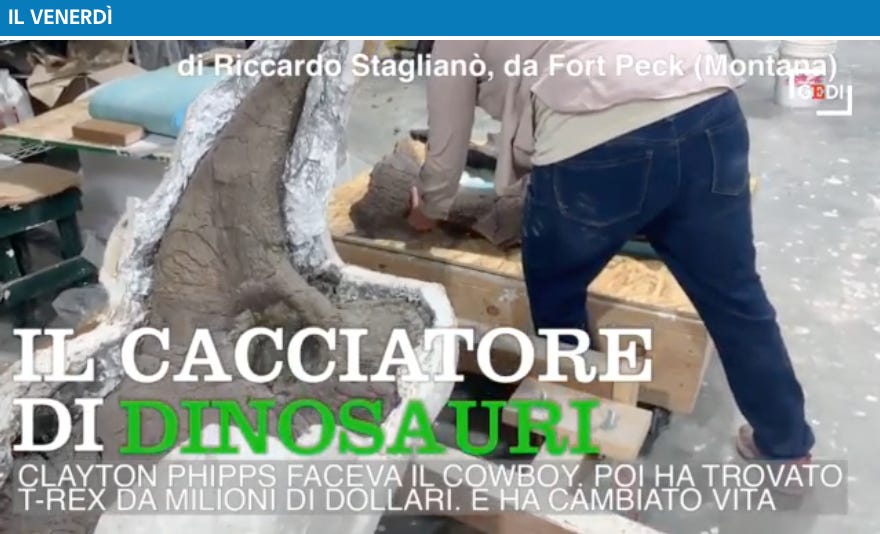

Il video su Clayton Phipps al lavoro.

SESTA ESTINZIONE

A proposito di estinzioni, qualche hanno fa avevo intervistato Elizabeth Kolbert (qui il pezzo) su un suo bellissimo libro che, più o meno, partiva dai dinosauri. L’attacco:

Roma. La notizia della morte del pianeta non è fortemente esagerata. Se continuiamo così, e niente oggi fa sperare in un rinsavimento, a forza di scalpicciare sulla barchetta Terra riusciremo a mandarla a fondo. Resta da capire dove troverà rifugio l’equipaggio. Ovvero noi. Perché un pianeta satellite compatibile per il momento l’hanno trovato solo nella finzione cinematografica di Elysium. Parlare di La sesta estinzione (Neri Pozza, pag. 336, e. 20) nell’incantevole giardino dell’American Academy di Roma sembra un perverso contrappasso. A ottobre inoltrato la temperatura sarebbe perfetta per luglio. L’autrice Elizabeth Kolbert, autorevole giornalista di temi ambientali per il New Yorker, indossa una t-shirt blu oltremare e dei jeans solo perché un incontro in pareo sarebbe risultato poco professionale. Intanto i tg documentano l’alluvione di Genova, gemella della catastrofe del 2011. Fiumi di fango come in un disaster movie sudamericano. Quest’estate differita, turisticamente parlando tra le peggiori visto che ad agosto ancora faticava a ingranare, ha sdoganato definitivamente il termine «bombe d’acqua» per definire gli acquazzoni equatoriali che ci hanno infradiciati. Gira in rete la foto di un’auto conficcata in un laghetto. Come se fosse caduta di muso dal cielo. Invece sono state piogge preternaturali. A Montpellier, in Francia. Siamo circondati da prove ontologiche dell’esistenza del riscaldamento globale, con tutto ciò che comporta. «La mia non è necessariamente una profezia sulla fine dell’umanità» spiega Kolbert, all’ombra di un melo frondoso, «nel senso che noi umani siamo bravi ad adattarci. Ma il processo di distruzione che abbiamo messo in moto è indubitabile e se aspetteremo di contare vittime tra la nostra specie prima di cambiare corso, beh, sarà troppo tardi. Ciò che mi sento di dire è che il pianeta sarà biologicamente irriconoscibile già tra un paio di generazioni». Prenotate tranquillamente le ferie del prossimo anno. Ma secondo che isola è, i vostri figli potrebbero doversi accontentare di visitarla con maschera e pinne. Perché sarà sommersa, come potrebbe accadere al Bangladesh e ad altre terre basse. Di questo parliamo.

NELL’ISTITUTO PER IL FUTURO DELL’UMANITÀ

A Oxford c’è un posto dove si studia il futuro dell’umanità. Lo dirige un tipo interessante, già transumanista a quanto pare poi dissociato. Sono andato a incontrarlo qualche anno fa. Di seguito l’inizio (qui il pezzo integrale, leggibile senza abbonamento):

Oxford. Nella stanza ci sono otto uomini e un transumanista. L’argomento del giorno è la solar radiation management, ovvero come schermare la terra dalle radiazioni del sole. Si tratta di far spruzzare nell’atmosfera, da palloni aerostatici, un aerosol gigante di solfato di zolfo che dovrebbe deflettere il calore. Un fisico va subito sul pratico: «Lo zolfo, ai prezzi correnti, dovrebbe costare circa un miliardo di sterline all’anno. L’intero progetto una decina. Ciò significa che, se anche rimanesse solo l’1 per cento del Pil mondiale, ce ne sarebbe sempre abbastanza per farlo continuare». Un ingegnere problematizza: «Sì, ma chi regolerebbe il termostato?». Se il sangue che scorre negli uffici per divergenze d’opinione sull’aria condizionata è di qualche indicazione, non sarà una barzelletta mettere d’accordo Cina e Stati Uniti. Niente in confronto all’eventualità di un termination shock bisbigliata dal relatore tedesco con espressione grave. Perché se il sistema dovesse funzionare bene, isolando grandi quantità di calore dietro alla barriera vaporizzata, e qualcuno (magari un terrorista) la disattivasse di colpo una vampata gigantesca investirebbe il pianeta con conseguenze catastrofiche. Come se spalancaste un forno che da anni immagazzina energia. Nick Bostrom, il direttore del Future of Humanity Institute, soppesa ogni argomento rigirandosi tra le mani una tazza decorata da cuoricini colorati colma dell’ennesimo caffè. Anni fa, per aumentare la sua capacità di concentrazione, aveva provato col Modafinil, un farmaco testato anche dai militari in Iraq e Afghanistan per restare svegli e vigili per giorni. Il transumanista, ovvero uno che non si rassegna ai limiti che l’evoluzione ha sin qui imposto sull’uomo in termini di potenzialità e durata della vita, è lui.

È un aspetto di sé che oggi minimizza. Ancora a novembre scorso, in un torrenziale profilo sul New Yorker, il cronista segnalava l’avvistamento sulla sua caviglia di una medaglietta con i numeri di emergenza della Alcor, l’azienda di crionica che congela il corpo o solo la testa dei suoi clienti nella speranza che tra qualche decennio la medicina sarà in grado di ripararli. Oggi la medaglietta è sparita, o almeno è nascosta meglio («Preferisco non commentare su questo»). Avendo giustamente osservato che il campo dell’intelligenza artificiale, al quale ha dedicato il suo bestseller Super Intelligence. Paths, dangers, strategies (Oxford University Press), è stato molto danneggiato dalle affermazioni di scienziati che sembravano un po’ troppo eccentrici, credo che non voglia correre il rischio che alcune sue convinzioni di contorno dirottino l’attenzione dal piatto principale. Ovvero: esistono vari «rischi esistenziali», dal riscaldamento climatico alla tecnologia fuori controllo, e bisogna occuparsene prima che loro si occupino di noi.

VOGLIAMO DAVVERO CHE CHATGPT FACCIA I COMPITI DEI RAGAZZI?

L’ultima Galapagos, dalla splendida newsletter Finalmente è Venerdì! (iscrivetevi qui):

Diamo per scontato che il lettore di Galapagos sappia cos'è ChatGpt (ne abbiamo scritto qui). In breve: una forma di intelligenza artificiale che risponde alle domande in maniera molto convincente. È stata lanciata da meno di due mesi, ancora non s'è capito bene come funziona ma già infuria il dibattito. Ieri, in seguito al bando di questa tecnologia durante i compiti in classe nelle scuole di Seattle e New York (non esattamente due città tecnofobe), Repubblica ha ospitato due contributi italiani. Intervistato da Corrado Zunino Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione dei presidi, ha detto che «no, nessuna chiusura, nessun divieto alle nuove applicazioni». Tra i commenti invece il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara (lo stesso che vuole bandire i cellulari in classe), pur senza nominare ChatGpt, ha scritto che «l'intelligenza artificiale può offrire vantaggi sia ai docenti che agli studenti». Che è ovviamente vero, ma mi chiedo se l'uno e l'altro abbiano mai provato ChatGpt. Perché il rubrichista qui, grande appassionato di tecnologia ma con gli occhi non completamente foderati di prosciutto, per esempio ha risposto a circa un quarto delle domande di un test online saltando le spiegazioni e riproponendo tali e quali le domande a ChatGpt che prontamente rispondeva (il più delle volte correttamente, altre volte con sfondoni madornali ancorché credibili). Poco male, perché il cronista ha concluso da secoli il suo ciclo scolastico, ma nel caso di ragazzi che bypassano lo studio affidando le risposte all'ia il problema esiste e come. ChatGpt è formidabile e si avvicina alla vecchia definizione di tecnologia «indistinguibile dalla magia». Ma se diventa un'arma di distruzione di massa della fatica del concetto, allora la questione è seria. Capisco il desiderio di sembrare moderni. Però anche quello di restare seri non dovrebbe essere trascurato.

Epilogo

E con la storia di Clayton Phipps abbiamo smaltito la trasferta in Montana. Ora ne organizziamo altre.