#173 Quando Bill non era ancora Gates

1) Il fondatore di Microsoft racconta i suoi primi 20 anni (per fortuna non solo quelli) 2) Una biografia antipatizzante di 25 anni fa 3) Il film sul "nemico" Jobs 4) IA, ora l'America teme la Cina

ARTICOLI. LIBRI. VIDEO. PODCAST. LIVE. BIO.

Prologo

Piccola lezione di giornalismo a me stesso. Concordiamo questa intervista a Bill Gates. Faccenda complicata, altamente burocratizzata, in cui una squadra di uffici stampa internazionali si coordina per mettere bene in chiaro un punto: “Si può parlare solo del libro, quindi della sua gioventù. Niente attualità. Men che meno politica”. Faccio notare che è assurdo. Ma non c’è verso. Riuscirò, alla fine, a portarlo in vari territori dove non voleva andare (l’intelligenza artificiale, la ricchezza, i social). Prendendo però sul serio il diktat di non chiedergli di Musk. Cosa che poi farà il Sunday Times, fregandosene delle regole d’ingaggio, ottenendone una gustosa presa di distanza. Com’è che faceva? “Le brave ragazze vanno in paradiso, le cattive arrivano dappertutto”. Verginella che non sono altro.

GATES, I SUOI PRIMI VENT’ANNI

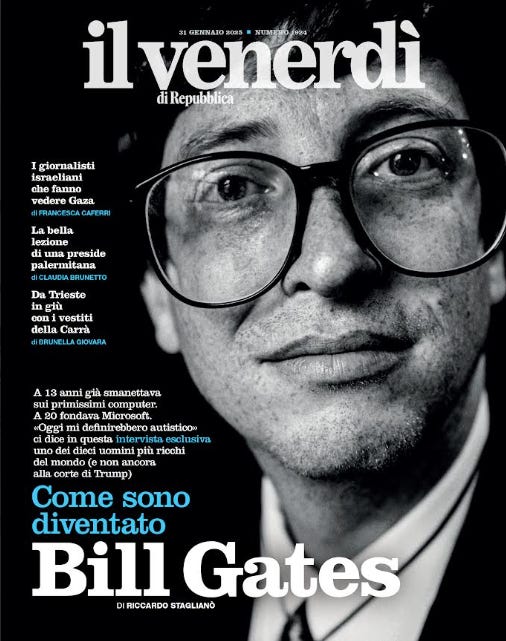

Detto questo, alla fine l’intervista mi sembra molto interessante. Qui anticipo solo una domanda. Sul Venerdì ce ne sono decine! Dategli un’occhiata.

Autoritratto del profeta dei pc da giovane. Con pennellate che ti aspetti, tipo: «Mi interessavano la lettura, la matematica e pensare per conto mio. Non mi interessavano lo sport, il disegno, la scrittura, i rituali della vita quotidiana e della scuola né quasi tutto quello che mia madre mi diceva di fare». E altre che ti aspetti decisamente meno, come il fatto che a tredici anni «camminavamo per sette o più giorni di seguito, guidati solo dalle carte topografiche, attraverso foreste incontaminate». Insomma, il prevedibile nerd e l’imprevisto esploratore. La confessione dei primi giovanili whisky e spinelli e una poco convinta sperimentazione con l’Lsd. Ma soprattutto, e per la prima volta, di un serio problemino con l’empatia: «Se fossi cresciuto in questi anni mi avrebbero probabilmente diagnosticato un disturbo dello spettro autistico». Che col tempo forse si è un po’ attenuato dal momento che Source Code. I miei inizi, il primo volume di un’autobiografia che ne prevede ben tre, è soprattutto una dichiarazione d’amore lunga 350 pagine che Bill fa ai genitori Gates. I proventi andranno tutti alla United Way, l’ente di raccolta fondi per varie non profit in cui era molto attiva sua madre.

Sullo schermo di un computer, e dove sennò, eccolo dunque apparire davanti a me, alla soglia dei suoi 70 anni e dei 50 di Microsoft. L’uomo che aveva previsto “un pc su ogni scrivania” quando i calcolatori erano ancora grandi come armadi e stavano nei centri di ricerca. Che ha inventato il primo sistema operativo di massa, l’Ms-Dos. E Windows, l’interfaccia più brutta e meno intuitiva di quella Apple, che però ha fatto sì che i computer si potessero usare cliccando su icone e menu. E infine Office, che ha cambiato per sempre come le persone scrivono, fanno di calcolo, creano presentazioni.

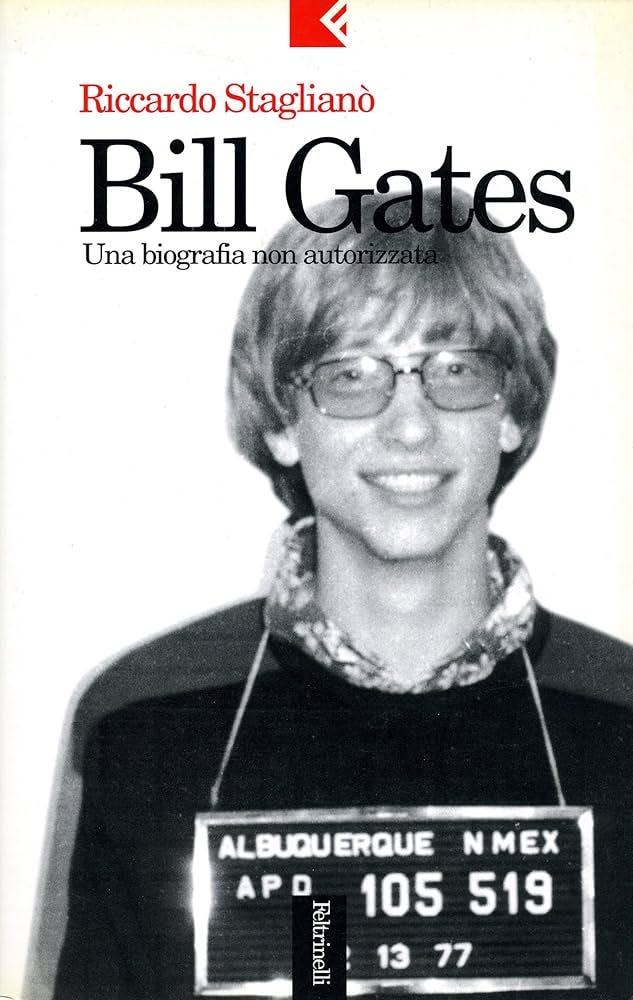

Io posso vederlo, col suo maglioncino azzurro con zip aperta sul collo, lui per i primi cinque minuti dell’intervista riesce solo sentirmi perché Teams, altra creatura Microsoft, fa le bizze. Non è grave, ma lui prende il malfunzionamento come una sfida personale, fino a quando il video finalmente si attiva. Tra le leggende che lo riguardano c’è sempre stata l’ipercinesi con cui dissipirebbe l’energia in eccesso. Tutto vero! Mentre ascolta le domande, con lo stesso tipo di bloc notes giallo che è tanto americano quanto la torta di mele e che usa senza sosta dalle elementari, Gates continua a dondolarsi avanti e indietro sulla sedia per concentrarsi meglio. Venticinque anni fa su di lui avevo scritto una biografia non autorizzata e antipatizzante. Subito dopo iniziò la svolta filantropica per cui ha elargito già quasi 50 miliardi di dollari. Oggi, sarà che il tempo passa per tutti, da manager feroce e aspirante monopolista che era, mi sembra quasi tenero nella pervicace rievocazione in scala 1 a 1 che fa nel libro delle res gestae dei prof che ha avuto, dei giochi con le sorelle, delle virtù complementari di papà e mamma. D’altronde il resto del mondo è andato così a destra che lui, essendo rimasto dov’era, tra Musk “braccio destro” di Trump e Zuckerberg e Bezos in prima fila, è l’unico gigacapitalista che nella foto dell’Inauguration Day a Washington non c’era e quindi brilla come sincero democratico. Panta rei.

Dalle escursioni nella natura, a lasciare Harvard, a incaponirsi sulla licenza del software: la parola “rischio” viene fuori spesso nella sua autobiografia. Ma il rischio di solito è associato all’essere ribelli e al pensare fuori dagli schemi: Out of the box, come da celebre spot Apple di molti anni fa. Con questo libro lei vuole anche mettere i puntini sulle i per quanto riguarda la sua percezione pubblica? (Ovviamente penso alla rivalità con Steve Jobs ma evito di provocare subito).

«Non credo che ci sia niente da correggere riguardo la mia percezione esterna. Volevo piuttosto condividere quanto i miei genitori e alcune amicizie chiave, oltre al fatto di essere stato esposto così presto ai computer – per non dire della mia personalità, talento e fortuna – insomma il “codice sorgente” del titolo, abbiano contribuito a fare di me quello che sono. Ho avuto un’infanzia piuttosto formidabile, in cui l’unico evento traumatico è stata la morte del mio amico Kent Evans. Quanto all’attitudine al rischio, ha a che fare anche col mio ottimismo e con l’idea che, tendenzialmente, le cose andranno a finire bene. Io mi sono sempre visto come un ribelle. Nel senso che, dopo che Paul (Allen, il cofondatore di Microsoft, ndr) mi aveva mostrato i miglioramenti esponenziali dei microprocessori e io imparai così bene a scrivere software, insieme abbiamo capito che straordinario strumento sarebbe diventato. E abbiamo deciso di aiutare quella trasformazione scrivendo non un singolo software, ma tutti quelli che potevano servire. Una cosa che i nostri concorrenti non hanno colto subito. Mentre io sono stato un evangelista dei personal computer e delle grandi cose che ci avremmo potuto farci».

QUANDO BILL ERA ANCORA CATTIVO

Venticinque anni fa esatti usciva da Feltrinelli la mia biografia non autorizzata su Bill Gates. Era ancora il secondo tempo della sua vita, in attesa del terzo in cui si sarebbe redento. Questa era l’introduzione (debitrice di un pezzo che avevo scritto per Diario):

Uno squillo insistente buttò giù dal letto, nella notte torrida di Albuquerque, Paul Allen. Era la telefonata del suo socio che chiamava dalla prigione: "Ehi Paul, mi hanno messo dentro perché andavo troppo forte: vedi di risolvere la cosa". Il poliziotto che aveva fermato, poco dopo mezzanotte, la Porsche 911 lanciata a quasi duecento all'ora nel deserto del New Mexico, si stupì di trovare al volante un ragazzo con una faccia così per bene e degli occhiali grandi da secchione: "Giovanotto, lo sai a che velocità stavi andando? Dove credi di arrivare correndo così? Intanto seguimi al distretto...". La reclusione durò poco perché l'amico e sodale nella promettente impresa che avevano da poco lanciato insieme arrivò e pagò la cauzione. L'arrestato poté recuperare le chiavi del bolide solo dopo aver firmato per esteso, sul registro dei rilasciati, il suo nome altisonante: William Henry Gates III. La lezione non lo scosse particolarmente: pochi mesi dopo comprò una Porsche 930 Turbo che ribattezzò il "razzo", poi vennero una Mercedes, una Jaguar HJ6, una Carrera Cabriolet 964, una Porsche 959 da 380 mila dollari che però fu bloccata alla dogana perché non in regola con gli standard americani di scappamento e una Ferrari 348 che divenne famosa come "dune buggy" dopo che, a seguito di alcuni testacoda, aveva terminato la sua bruciante traiettoria nella sabbia. Da allora, in auto o senza, la corsa dell'ex ragazzo Bill Gates non si è fermata un attimo: sbandando, fregandosene del rosso ai semafori e prendendo le curve alla velocità più alta di qualsiasi altro, il quarantaquattrenne di Seattle ha tagliato per primo ogni tipo di traguardo.

È l'uomo più ricco - e in una visione strategica, tra i più potenti - del mondo, con un patrimonio personale che oscilla intorno ai 77 miliardi di dollari e circa il 90 per cento dei computer del pianeta ha installato Windows, il sistema operativo (la base informatica grazie alla quale funzionano tutti gli altri programmi) di sua produzione. Ma questi sono solo alcuni dei Gran Premi vinti e la soddisfazione per essi svanisce in fretta come la bottiglia di champagne che il pilota esplode dal podio. Dal momento che non esiste quasi più un settore che possa fare a meno dell'informatica, ci sono infinite gare ancora da dominare: c'è il circuito dei Media, quello dei Servizi Bancari, quello del Mercato Immobiliare e quello delle Agenzie di Viaggio, e ancora e ancora. La domanda che l'agente del turno di notte gli pose allora, la ruminano adesso, preoccupati, concorrenti, analisti e commentatori: "Dove vuole arrivare?". Mister Microsoft non risponde, ma per lui non sembra esserci "lontano" che sia lontano abbastanza.

È, allo stesso tempo, una delle persone più ammirate e detestate del mondo. Il suo conto in banca, gli strepitosi successi professionali, la sua immagine di invincibilità spiegano a sufficienza il primo sentimento. Più complesso è invece risalire alle radici del secondo. Bastano la sua ambizione assoluta, la reputazione di imprenditore senza scrupoli a spiegare le quantità industriali di risentimento che nei suoi confronti si sono accumulate negli anni? Visitando la newsgroup alt.destroy.microsoft, una delle aree di discussione dedicate ai denigratori dell'azienda, si incappa in centinaia di persone che, quotidianamente, sparlano di lui. Idem per alt.flame.ms-windows, nato in odio a alt.fan.bill-gates. È opera di gente che ha molto tempo da perdere, certo: più d'uno ha tradotto in numeri - così come fanno i calcolatori - le lettere che compongono "Windows 95" ottenendo dalla somma il mefistofelico "666", segno dell'Anticristo. "È una semplice coincidenza - si chiede retorico uno di questi moderni cabalisti - oppure l'inizio dell'ultima e totale schiavizzazione dell'umanità?", facendo notare che lo stesso diabolico risultato si ottiene addizionando "Bill Gates III", come era capitato in passato calcolando nella medesima maniera gli equivalenti numerici dei nomi "Adolf Hitler" e di "Joseph Stalin".

Meno folcloristico è invece l'intento di questo libro che vorrebbe avvicinarsi all'obiettivo di sgombrare il campo da alcuni miti che circondano l'uomo e l'azienda che incarna. Soprattutto riguardo alla portata delle sue invenzioni e al suo ruolo innovativo nell'industria che adesso domina. "Il messaggio che si può trarre guardando alla sua carriera è: "Può essere più saggio seguire che guidare." - ha scritto su "Time" David Gelernter, professore di computer science a Yale e una delle vittime della follia terroristica dell'Unabomber - Lasciate che le truppe degli innovatori sbarchino sulle spiagge e subiscano le perdite; se voi aspettate un po' e li seguite, potrete raccoglierne i benefici in santa pace. Gates è il Bing Crosby della tecnologia americana: ha preso in prestito una strofa qui e una là e le ha messe insieme facendo venir fuori canzoni da numero uno dell'hit-parade". Certo ci vuole abilità nel riciclare le idee altrui, reimpacchettarle in maniera migliore e farle vendere come il pane. Un'abilità micidiale, quella che fa sì che il mio e il vostro 740 rappresentino soltanto una goccia rispetto all'oceano di quello dell'uomo che da solo ormai vale il Prodotto interno lordo di un intero stato in via di sviluppo. Ma un'abilità diversa da quella che la maggior parte dell'opinione pubblica, a forza di sentirlo ripetere, gli attribuisce. Provate a chiedere a un qualsiasi vostro amico che non faccia l'informatico di professione qual è il singolo successo che ha reso celebre Bill Gates? "È quello che ha inventato il Basic". Falso: il Beginner's All-purpouse Simbolic Instruction Code fu scritto nel 1964 da John G. Kemeney e Thomas E. Kurtz, due prof del Darthmouth College, in New Hampshire mentre Gates e Allen si limitarono ad adattarlo all'Altair 8800. "È quello che ha inventato il personal computer", allora. Falso: il primo pc che ebbe una qualche diffusione di massa fu appunto l'Altair partorito dall'ingegno di Ed Roberts e al quale il duo di Seattle fornì il linguaggio di programmazione. "È quello che ha progettato il Dos", quindi. Falso: nel 1980, quando Ibm aveva urgente bisogno di un sistema operativo per il suo imminente pc chiese aiuto a Microsoft. Gates dapprima li dirottò sul Cp/m di Gary Kildall ma poi cambiò idea e comprò dalla Seattle Computer Products il Q-Dos sviluppato dallo zelante Tim Paterson (accusato a sua volta di averlo clonato dal programma di Kildall). Furono apportate alcune modifiche e, con il nome Ms-Dos, il sistema operativo fu fornito a Big Blue per diventare presto l'incontrastato standard di mercato. "È l'inventore del sistema a finestre, quelle che oggi usiamo tutti sui nostri computer", infine. Falso: le cosiddette "interfacce grafiche" nacquero al Palo Alto Research Center della Xerox. La Apple fu la prima a incorporarle in un prodotto di massa, il Macintosh, nel gennaio dell'84. Buon ultimo arrivò Windows, la cui prima versione data 1985 ma che cominciò a funzionare per bene solo con la release 3.0 del 1990. Capite cosa intendevo parlando di ingiustificata mitologia? Con il fenomeno di Internet le cose non sono andate diversamente. Se Netscape fu fondata nel 1994 decretando la prima vera popolarizzazione della rete, Microsoft non annunciò la sua conversione all'online che nel dicembre del '95 per poi cercare di recuperare il tempo perduto acquistando dalla Spyglass la prima, fiacca versione del software che sarebbe stato chiamato Internet Explorer.

E proprio la disperata rincorsa per fare di quel browser il prodotto dominante del nuovo mercato ci conduce alla dimostrazione più concreta della resistenza che allo strapotere di Redmond via via si è andata organizzando.

Dal 19 ottobre del 1998 l'azienda è stata trascinata sul banco degli imputati della Corte Distrettuale di Washington D.C., in quello che è probabilmente il più importante processo del secolo intentato dalla divisione Antitrust del Ministero di Giustizia statunitense. È accusata dal pubblico ministero Joel Klein di aver messo in atto, negli anni, ricatti, minacce e comportamenti monopolistici che hanno avuto come effetto quello di danneggiare illecitamente la concorrenza. I dirigenti di Netscape, America Online, Apple, Sun, Intel e molti altri grossi nomi dell'industria informatico/telematica sono stati convocati in aula in qualità di testimoni, portando accuse gravi, in particolar modo contro il fondatore Bill Gates.

L'Antitrust vorrebbe evitare che Microsoft utilizzasse la propria posizione dominante nel settore dei sistemi operativi per trarne indebiti vantaggi sugli altri mercati, in particolare su quello delle applicazioni Internet. Il processo è ancora aperto ma il giudice federale Thomas Penfield Jackson ha sposato, nella sua prospettazione dei fatti, le tesi della pubblica accusa. A meno che si addivenga a una transazione tra le parti, il verdetto di primo grado dovrebbe arrivare agli inizi del 2000 poi, comunque vada, si potrà fare appello e la parola fine non sarà messa con tutta probabilità prima del 2002. Il giudice potrà comminare multe o stabilire misure coercitive che potrebbero arrivare sino allo smembramento della compagnia. Le conseguenze sullo sviluppo dello scenario tecnologico sono enormi e, per molti versi, inimmaginabili.

"Secondo qualsiasi definizione si scelga, Microsoft è un monopolio. - affermava senza ombra di dubbio un editoriale dell'"Economist" - La dominazione di questo colosso del software sul mercato dei sistemi operativi per pc è completa". La circostanza di uno standard del genere, tuttavia, rappresenta anche un vantaggio per i consumatori che hanno a disposizione infiniti programmi a prezzi competitivi. Ma se la compagnia di Redmond continuerà ad assorbire nelle prossime versioni di Windows tutti i prodotti rivali che una volta si vendevano separatamente, ai concorrenti non resterà che chiuder bottega e il prezzo di questo tracollo lo pagheranno in ultimo gli utenti. Già un "decreto consensuale" del '94 aveva imposto a Gates di non inglobare altri prodotti all'interno del bestseller della casa. Lui aveva fatto finta di capire ma poi è tornato all'attacco, più scatenato che mai. Oggi, a chi ventila la possibilità che la causa si chiuda con altri rimedi "comportamentali", ovvero divieti su certe specifiche attività, molti scettici ricordano quanto inutile si sia già dimostrata questa misura. Nelle more della legge Microsoft è diventata sempre più grande, sempre più potente, sempre più apparentemente inarrestabile. Di tutto questo le pagine che seguiranno vorrebbero dar sommariamente conto. In un'intervista di qualche tempo fa Bill Gates si era lamentato della letteratura che lo riguardava: "Vorrei che almeno uno avesse scritto un libro decente". Temo che anche questa volta resterà deluso, dubito che la narrazione degli eventi lo entusiasmerà. Spero invece nella benevolenza dei lettori, nel loro giudizio che mi auguro diverso.

Viareggio-Roma, novembre '99

STEVE JOBS, INTESO COME FILM

Qualche anno fa era uscito il film sulla vita della nemesi di Gates, Steve Jobs. Questo è l’articolo che ne scrissi:

New York. A un certo punto Lisa, la bimbetta di cinque anni che Steve Jobs non riconosce come figlia, lo ringrazia per avere chiamato col suo nome un computer precoce e leggendario. Lui non ci casca: «Non l’ho chiamato come te, sta per Local Integrated System Architecture». Nel mare di solitudine e senso di rifiuto in cui annaspa da quando è nata, si era aggrappata a questo unico indizio per credere che il genitore riluttante, sotto sotto, le volesse un po’ di bene. Dunque non ha intenzione di lasciare la presa: «Ah, allora hai chiamato me come il tuo computer». No, fa lui, introducendola al concetto di «coincidenza». A quel punto la ragazzina si arrende e se ne va con una parola in più e una speranza in meno. Ed è così, per la porta stretta della sua inettitudine emotiva, che entriamo nel sistema operativo del co-fondatore della Apple, magistralmente raccontato nel biopic cinematografico di Danny Boyle.

Per le legioni di convertiti tardivi alla religione jobsiana il film sarà una batosta. La vulgata ha sempre assegnato, nella commedia dell’arte tecnologica, a Gates il ruolo del cattivo, quello che schiacciava i concorrenti e terrorizzava i dipendenti (vedi Microservi di Douglas Coupland) e a Jobs quello del buono, dell’ex fricchettone che tra ashram indiani e calligrafia giapponese aveva imparato il valore, presto trasformato in slogan aziendale, del think different, pensare diversamente. La morte prematura ha cristallizzato la biografia caricaturale, con un coro di «santo subito» cui hanno preso parte moltitudini in buona fede e politici provincialmente bisognosi di svecchiare il proprio pantheon di riferimento. «Siate affamati, siate folli» è balzata di colpo tra gli incitamenti esistenziali più citati (peccato che non fosse farina del sacco del Nostro, ma di Stewart Brand, inventore di The Whole Earth Catalog, una delle più idiosincratiche riviste di tutti i tempi). Giusto il tecnoscettico Evgeny Morozov ebbe l’ardire di far notare alcune contraddizioni fondative dell’uomo, nell’indimenticata coppia di ossimori «vegetariano sanguinario, buddista combattivo». Per il resto la triste uscita di scena di Jobs fu ricoperta da un manto di giulebbe planetaria. Che questo film si incarica di inzaccherare.

Nel tornio sapiente dello sceneggiatore Aaron Sorkin, il fuoriclasse che ci ha dato The Social Network, The Newsroom e una quantità di altra intelligenza televisivo-cinematografica, entra la macchietta appena sgrossata cui ci piaceva credere ed esce l’uomo. Quello, per dire, che si rifiuta di riconoscere in pubblico il contributo essenziale del co-fondatore Steve Wozniak, la vera anima tecnologica della coppia (proprio come, tra gli altri pezzi di destini incrociati, Paul Allen era stato con Bill Gates) e degli altri programmatori che avevano fatto la fortuna dell’Apple II, uno dei rari successi commerciali iniziali della casa di Cupertino. In un redde rationem feroce il barbuto Woz gli dice quel che pensa, che è un gigante di intuizione ma un nano tecnologico, la prova vivente che «talento e decenza» non vanno necessariamente insieme. Chiunque sarebbe uscito devastato da quell’intemerata ad altissima tensione emotiva. Chiunque tranne Jobs, che spreca l’ennesima occasione per fare la cosa giusta.

Tolto il filtro rosa che l’apologetica ha sempre usato nel raccontare Jobs, le somiglianze con l’arcinemico di Microsoft si moltiplicano. Anzi, Gates ha avuto il tempo di diventare buono, metamorfizzandosi nel più grande filantropo di tutti i tempi. Mentre qui si apprende che il giovane Jobs, che già valeva oltre 400 milioni di dollari, si asserraglia dietro a una decisione del giudice che gli consente di passarne solo 385 al mese come alimenti per la bambina negletta. E anche quando si arrenderà all’evidenza, con Lisa ormai grande ammessa a Harvard, sarà un amico di famiglia, lo stesso Andy Hertzfeld che una volta aveva minacciato di sputtanare in mondovisione se una parte della presentazione del primo Macintosh fosse andata male, ad anticipare i soldi per la retta che, dopo l’ennesima lite, papà Steve non voleva sganciare. Ovviamente il problema non era il denaro, ma l’indisponibilità a prendere in considerazione che una maniera di stare al mondo diversa dalla sua potesse comunque essere sensata.

A parziale attenuante di quest’attitudine borderline autistica (un medico la ipotizzò anche per il ragazzo Gates) c’è la circostanza di essere stato abbandonato dalla madre e quindi adottato. Il film ne dà ovviamente conto e fa vedere un incontro nel ristorante del genitore biologico, il rifugiato siriano Abdul Fattah Jandali che nell’America di oggi il candidato presidenziale Donald Trump non avrebbe nemmeno fatto entrare. In quell’occasione però il figlio non si rivela al padre. Al biografo Walter Isaacson, sul cui monumentale lavoro il film si basa, dirà: «Avevo fatto un po’ di ricerche sul suo conto, e quel che avevo trovato non mi era piaciuto».

Il tratto ossessivo lo fa eccellere nei dettagli. Come quando, anni dopo la defenestrazione da Apple ad opera dell’amministratore delegato John Sculley (l’immenso Jeff Daniels, eroe di The Newsroom), tenta la riscossa con i computer NeXT. Al lancio – il film è scandito dai backstage delle scenografiche presentazioni di tre prodotti ognuno a suo modo decisivi: il Macintosh nell’84, il NeXT nell’88 e l’iMac nel ‘97 – l’unica cosa davvero pronta è lo splendido cubo nero che ha maniacalmente curato. E i fiori bianchi che si incarica di sostituire personalmente sul palco, perché gli altri multicolori gli dovevano sembrare di una cafonaggine intollerabile.

È una pellicola lastricata da liti epiche. Quelle tra Jobs e la madre di sua figlia, che tra le altre cose non aveva preso bene il fatto che, in un’intervista, lui avesse detto che Lisa, considerati i costumi disinvolti della mamma, poteva essere figlia del 28 per cento della popolazione americana. Quelle con Sculley, che lo fa fuori su mandato del consiglio d’amministrazione per risollevare un’azienda apparentemente fuori controllo. Quelle con Hertzfeld, reo di aver mal programmato un pezzo del Mac («Ci voleva più tempo»; «Più tempo? Hai avuto tre settimane, in un terzo Dio ha creato il mondo!»). Quella straziante con Wozniak, cui fino in fondo non rende l’onore delle armi («Cosa sei esattamente? Non sei un ingegnere, non sei un designer, non sai battere un chiodo con un martello?”, e lui, per tutta risposta, «I musicisti suonano gli strumenti, io suono l’orchestra»).

Di certo l’uomo non aveva una ristretta opinione di sé, né temeva il confronto aspro. Anzi, sembrava averne un bisogno vitale, come se di quel cortisolo prodotto nelle leggendarie incazzature il suo organismo si cibasse. Con una singolare eterogenesi dei fini, per quanto si sforzasse di non mostrare sentimenti, ne faceva scaturire a fiotti dal suo pubblico. Le ole al climax delle presentazioni, con i teatri che sembravano venir giù sotto lo scalpicciare delle platee in trance, fanno impressione anche solo a vederle sullo schermo.

Il predicatore Jobs ha fatto in tempo a vedere la sua chiesa, per tanti anni eretica, divenire se non maggioritaria almeno egemone. E a confessare al biografo Isaacson che sì, certo, aveva chiamato il suo primo computer in quel modo in onore della figlia. Avrebbe fatto una figura migliore ad ammetterlo con la bimba di allora, ma sarebbe stato un altro uomo. E probabilmente avrebbe concepito un futuro merceologico meno geniale per le macchine desideranti che in fondo tutti un po’ siamo.

DEEPSEEK, IL MOMENTO SPUTNIK DELL'IA

L’ultima Galapagos:

Mai logo fu più appropriato: una balena blu gongolante che sembra essersi appena pappata un mare di plancton. DeepSeek, la versione cinese dell'intelligenza artificiale generativa, si è tuffata nell'oceano digitale provocando uno tsunami finanziario. Wall Street ha perso in un giorno oltre un trilione di dollari. Solo Nvidia, che fa i migliori chip per l'IA, ha avuto una "correzione" – eufemismo per "crollo" – da 600 miliardi. Perché? Perché il modello linguistico cinese è stato addestrato con molti meno chip e anche più vecchiotti e i risultati sembrano comparabili con le più sofisticate versioni di ChatGpt o di Claude, l'IA di Anthropic. Detto più brutalmente: mettere in piedi DeepSeek è costato solo 5,6 milioni di dollari contro i 50 milioni del modello di Meta, che non è neanche il più caro. Dunque, se invece spendere tanti soldi sull'hardware si può arrivare agli stessi risultati lavorando sul software, le aspettative di crescita di Nvidia potrebbero essere eccessive e potremmo trovarci in una bolla. Nel panico c'è anche una dimensione psicologica. Come nel 1957 il sorpasso russo nella messa in orbita dello Sputnik regalò una stagione di incubi al Pentagono, oggi lo strappo di Pechino dimostrerebbe che il fortino americano dell'IA non è più inattaccabile. Per quel che vale, l'ho provata e quanto ad allucinazioni va ancora forte. Ma su altri benchmark più sofisticati sembra molto competitiva. Il capo di OpenAI Sam Altman ovviamente non l'ha presa bene e ha parlato di "furto di proprietà intellettuale". Dal momento che la sua azienda è stata denunciata per aver pescato a strascico da tutti i testi del mondo il doppio standard fa sorridere. Ricordo solo, per un po' di contesto storico, che il rapporto 1 a 10 nei costi richiama quello dei salari degli operai cinesi quando cominciammo a delocalizzare lì. Prima le nostre aziende hanno risparmiato, poi hanno sofferto la concorrenza. È la globalizzazione, bellezza!

Epilogo

Abbiamo superato i mille abbonati: grazie a tutti! Prossimo traguardo 2000. Ditelo in giro.