#168 La vita come gioco al massacro

1) Il ritorno di Squid Game 2) La storia dell'immagine della disuguaglianza estrema 3) Morti di disperazione, in America 4) La smaterializzazione dei documenti

ARTICOLI. LIBRI. VIDEO. PODCAST. LIVE. BIO.

Prologo

Nei giorni scorsi l’italo americano Luigi Mangione, di ottima famiglia, ha ucciso l’amministratore delegato di un’importante assicurazione sanitaria statunitense in una sorta di punizione simbolica per l’avidità delle assicurazioni rispetto alle sofferenze del popolo americano. In rete, per molti, è diventato subito una sorta di eroe (ne ho parlato a Radio Popolare, dal minuto 01:03:50). A partire dalla copertina di Hanno vinto i ricchi mi chiedo: fino a quando la gente non si arrabbierà? Io speravo e spero, ovviamente, in un rivolta civica (ne ho parlato su Rai Parlamento, qui). Però la politica dovrebbe fare molto attenzione a questi segnali. E invece pensa ad altro.

IL “GIOCO DEL CALAMARO 2”, LA VENDETTA

Mi hanno mandato al lancio globale della seconda stagione di Squid Game e ci abbiamo fatto la copertina del Venerdì in edicola. L’incipit:

Viareggio. Immaginatevi disperati, affamati, senza fissa dimora. È uno sforzo notevole, ma indispensabile al nostro esperimento mentale. Arriva uno in giacca e cravatta e vi propone la scelta tra un pezzo di pane e un gratta e vinci. Sapreste qual è la cosa giusta da fare, no? Ma quello di Squid Game è un mondo dove la razionalità è stata definitivamente soppiantata dallo sgomento più cupo. Tra dipendenti di parchi giochi, così sfruttati da potersi permettere giusto di dormire in auto nei parcheggi – come certi autisti Uber dell’America tardocapitalista. Persone che non hanno più nemmeno un rene da vendersi per curare la moglie malata. Influencer che hanno rovinato legioni, rovinandosi, a forza di raccomandare improbabili criptovalute che vanno forte nella vera Corea del Sud, dove il game è stato inventato e ambientato.

Benvenuti nella seconda, attesissima – aggettivo generalmente inflazionato, ma qui parliamo della serie-di Netflix-più- vista-di-sempre – stagione del “gioco del calamaro”, appunto: una delle sei versioni horror delle prove che un’umanità sopraffatta da soldi, che non ha e tuttavia deve restituire, tenta a tutti i costi di superare sperando di tirarsi fuori dallo sprofondo. Con un ulteriore, mortifero upgrade rispetto alla prima stagione. Una specie di “momento Nagasaki” dopo aver testimoniato l’eccidio di Hiroshima. Perché quando Seong Gi-hun, unico sopravvissuto della tornata precedente, torna sul luogo del delitto per fermare il bis e avverte i giocatori che chi perde viene ucciso, questi non gli credono. E anche quando si accorgeranno che è proprio così e hanno l’ultima chance di votare per fermare la mattanza, si fanno intortare dal discorso dell’Organizzatore: «Volete tornare alle vostre vite insulse, schiacciate da debiti che non potrete mai ripagare, o prendere l’ultima occasione che vi stiamo offrendo?». Lasceranno o raddoppieranno? E come ti sbagli…

DA LUCCA CON FURORE

Il lancio globale dell’attesissima è avvenuto all’interno del già globale Lucca Comics, e la produzione ha alloggiato l’ideatore e regista Hwang Dong-hyuk,il protagonista Lee Jung-jae, detto JJ, e Wi Ha-jun che interpreta un poliziotto buono, nel sontuoso hotel Principe di Piemonte della vicina, e meno ingorgata, Viareggio. Dove li abbiamo intervistati, superando un dispositivo di sicurezza imponente, in una stanza trasformata in set. Dove la trinità – in tre non un capello bianco – era attorniata, oltre agli interpreti, da un numero tra l’alto e l’altissimo di addetti coreani per eventuali «necessità di sensibilità culturale» – qualsiasi cosa ciò possa significare.

Siccome non sono un giornalista di spettacoli e la prima stagione mi è sembrata, riassumendo brutalmente, una bella idea fatta durare troppo (il fatto che anche la seconda, vista a velocità x1,5, si segua perfettamente, qualcosa dice), punto tutto sul tema dell’estrema disuguaglianza economica che la serie tv sottende.

Domanda: ormai siete famosissimi e di enorme successo, dunque cosa ne sapete della fatica di vivere dei vostri connazionali che drammatizzate sullo schermo? Inizia lo showrunner, ovvero il creatore e regista: «Ho perso mio padre da piccolo e da allora la mia famiglia è stata in povertà per tanti anni. Me incluso, fino ai 40. Non ho mai avuto bisogno che qualcuno venisse a spiegarmi quali sono i veri problemi della vita. Ma anche ora che la fama è arrivata non conduco un’esistenza troppo diversa dall’ordinario», mi dice al netto del giubbetto di pelle nera che costerà due mensilità di un saldatore di Pomigliano. Anche il poliziotto della fiction ammette di vivere «molto meglio di prima» ma ha dovuto «superare tante asperità», al punto che sul bavero del magnifico completo mi illudo che la spilla d’oro sia una specie di falce e martello, illusione che una seconda ispezione smentisce. JJ, l’iconico “giocatore 456”, in total-Gucci beige e con mocassini che hanno una suola così alta da poter ospitare una targhetta d’oro con su scritto, appunto, Gucci, preferisce passare la mano. E pensare che, nella fiction, è sprofondato nei debiti e finito nelle grinfie del “calamaro” per essere stato licenziato dopo aver partecipato a una sciopero in cui è stato anche pestato dalla polizia!

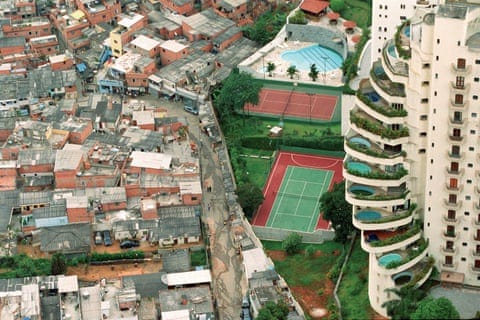

L’ICONA DELLA DISUGUAGLIANZA

All’inizio di quest’anno che sta peer finire avevo intervistato l’autore della foto più celebre sulla disuguaglianza (qui sotto). Ecco il pezzo:

Poche altre foto godono di un riconoscimento così unanime. Tipo la morte del miliziano spagnolo di Robert Capa o l'esecuzione del vietcong di Eddie Adams. Ma qui siamo su un teatro di guerra diverso. A destra dell'inquadratura un grattacielo immacolato che ha una piccola piscina su ogni terrazzo, lussureggiante di vegetazione, in una versione paulista del "bosco verticale" che torreggia su un lindo campo da tennis e una piscina più grande, di un azzurro hollywoodiano. A sinistra invece una favela allora senz'acqua corrente con casette di un piano, abbarbicate una sull'altra, color mattone crudo, grigio cemento, con sprazzi cerulei forse di tetti di plastica ondulata o di eternit, non si capisce. Nel mezzo un muro che divide Morumbi, la città dei ricchi, da Paraisopolis, quella dei poveri, nonostante il nome. Lo scatto del brasiliano Tuca Vieira risale esattamente a venti anni fa. E se, a distanza di tutto questo tempo, chiedete a Google in inglese "la più iconica immagine della disuguaglianza" il motore non ha il benché minimo dubbio su quale risultato mostrarvi. Da allora è apparsa dappertutto, dai giornali mainstream alle riviste di urbanistica, dai cataloghi delle mostre più paludate ai samizdat che inneggiano alla lotta di classe. È diventata, visivamente parlando, l'idea platonica di un problema ancora grosso come una casa. Anzi, come un quartiere. In questo caso, addirittura due.

Il suo autore oggi ha cinquant'anni tondi. All'epoca la Folha de São Paulo, il quotidiano più letto del Paese, l'aveva autorizzato a prendere in affitto un elicottero (altri tempi) per fare foto a corredo di un articolo sull'emergenza abitativa (niente è cambiato). La sua collega Marlene Bergamo gli aveva suggerito di farsi portare sopra Morumbi, zona da ricchi costruita negli anni '70 ai cui bordi si era ammassato un certo numero di baracche. «Allora si lavorava su pellicola e non capivi subito com'era andata» ci racconta via Zoom da casa «però l'indomani pubblicarono la foto in prima pagina e da noi fece piuttosto impressione». La celebrità globale arriva quando Ricky Burdett, sociologo urbano alla London School of Economics, la porta alla Biennale di Venezia del 2006 e poi alla Tate Modern. È così perfetta, nel suo schematismo, che non sembra neanche vera. Allora, rievoca il professore, «la prima reazione di chiunque la vedesse è che fosse photoshoppata». Se fosse stata scattata oggi probabilmente la attribuiremmo al didascalismo di qualche intelligenza artificiale. Vieira ne è perfettamente consapevole: «Con la sua netta divisione in due è molto pedagogica: pochi simboli son più chiari di un muro. Mentre la disuguaglianza è un problema più complesso, non di bianco e nero ma di infiniti grigi. Paraisopolis non era la favela più malridotta, né Morumbi il quartiere più ricco di tutti. La loro combinazione era però unica». Come quelle colle a due componenti che diventano invincibili solo quando mescolate. Misteriosa resta anche la circostanza del perché, non volendo certo i ricchi camere con vista sui poveri, avessero lasciato che le loro catapecchie si accumulassero proprio lì dirimpetto. Sta di fatto che le idee spesso hanno bisogno di rappresentazioni per camminare. E qui la trovano. Anni dopo Vieira, nel frattempo invitato un po' dappertutto come ritrattista ufficiale della disuguaglianza, incrocia il presidente Lula a una mostra. «Spero che questo sia il simbolo della vostra lotta» gli dice. E Lula, uno notoriamente difficile da zittire, accusa il colpo. Nonostante che «con lui, al netto di tutte le critiche che gli si possono rivolgere, tra i 20 e i 30 milioni di brasiliani siano usciti dalla povertà più abietta».

Intanto Vieira ha fatto scuola. Il fotografo americano Johnny Miller cerca di replicare il suo format in altri posti nel mondo col progetto Unequal Scenes. Nel 2020, a bordo di un elicottero, i due tornano sul luogo dello scatto. In sedici anni molto è cambiato. Gli alberi coté Morumbi ora sovrastano il muro divisorio, ingentilendolo. La strada che separa le due metà è stata riasfaltata e non è più un patchwork di catrami diversi. Lato Paraisopolis le casette sono cresciute, più ordinate, su due quando non su tre piani. Un pezzo recente su un sito di urbanistica è stato titolato, giocando con l'etimologia toponomastica, Il laborioso viaggio dall'inferno al paradiso. Racconta come, una mano di calce alla volta, la favela (che ora va per il nome di "comunità", per non stigmatizzare) abbia assunto un volto nuovo, più dignitoso. Vieira conferma: «Sorge accanto all'ospedale Albert Einstein, il migliore della città. Vicina ai mezzi di trasporto. E a tante aziende importanti che, anche per questioni di immagine, fanno a gara a coinvolgere i bambini della comunità in varie attività. Credo che la foto abbia avuto un ruolo nel renderla famosa e me ne compiaccio. Anche se, ovviamente, avrei preferito che il problema che documenta non fosse mai esistito». Tanto famosa che nel 2015 ne hanno tratto I love Paraisopolis, una soap opera piuttosto amata, in onda anche su Apple+. Una via di mezzo tra Un posto al sole e Riso amaro dove, tra miseria e nobiltà, un architetto nato nel privilegio finisce per innamorarsi di una popolana. È senz'altro, con la celebre Rocinha a Rio, la bidonville brasiliana più amata dai media. «Ha anche un bello stadio, un grande ufficio per l'assistenza ai più bisognosi che ha funzionato benissimo durante il Covid, una specie di sindaco informale che va in giro per il mondo per raccontarla» aggiunge Vieira, che poi puntualizza: «Detto questo non è il caso di romanticizzare troppo perché neppure io ci giro mai da solo: nonostante ci vivano tra le 80 e le 100 mila persone, ti riconoscono subito come estraneo ed è meglio non rischiare. Anche se ci sono aree di São Paulo peggiori».

Uno degli articoli che ne descrivono la trasformazione sottolinea come le donne siano sempre molto curate. Se c'è una che non se ne meraviglierebbe è Eliane Brum, impareggiabile cronista de «Le vite che nessuno vede» (Sellerio). Di quel mondo di sotto, a dispetto delle ristrettezze, racconta perfino le storie d'amore tra cani o l'inesauribile voglia di giocare dei più piccoli che tratteggia così: «Come gli aquiloni che i bambini si incaponiscono a districare da una ragnatela di fili per alzarli al cielo, la tenerezza si strappa dal cemento giorno per giorno perché la vita diventi possibile. O nessuno la sopporterebbe. L’aquilone che si impiglia nei fili è l’apprendistato del ragazzo povero verso il futuro che lo aspetta». Resta la domanda: perché, tra i miliardi di foto prodotte ormai ogni giorno, proprio lei è rimasta? «L'anno in cui fu scattata fu anche quello della statistica per cui metà della popolazione mondiale viveva ormai nelle città» spiega in italiano il professor Burdett, che è nipote del leggendario sindaco di Roma Ernesto Nathan, «il che spiega almeno una parte dell'interesse per le questioni urbanistiche. Allora si parlava molto di sprawl, di espansione a macchia d'olio delle metropoli, con i poveri che venivano cacciati dal centro. Mentre in quel caso specifico si vedevano proprio in centro, appiccicati ai ricchi. Inverando l'intuizione della collega Saskia Sassen per cui i secondi hanno bisogno di avere i primi vicini, non foss'altro come camerieri, idraulici e per cento altri servizi». Che è quanto accade anche a Paraisopolis dove, di giorno, gli abitanti escono per andare a lavorare nel quartiere accanto, magari per pulirne le piscine o lavare i piatti nei ristoranti.

La vita in "comunità" è cambiata, dopo la foto: e quella del suo autore? Il bilancio è positivo, con note agrodolci: «Mi ha dato una tribuna, per così dire, e l'occasione di fare incontri che probabilmente non avrei fatto. È bellissimo vederla sui libri di scuola e, venendo da una famiglia socialista che ha sempre lottato contro le ingiustizie, mi fa dormire meglio la notte al pensiero che un piccolo contributo l'ho dato. Però è solo una foto, di tante che ho fatto e che continuerò a fare nel mio mestiere di fotografo urbano. E, come tanti successi fuori scala, rischia di offuscare tutto il resto». Resto che, al momento, oltre al lavoro da freelance consta di un dottorato in urbanistica il cui progetto lo porterà in trenta città del mondo per immortalarne i cambiamenti sotto i colpi di disuguaglianza economica, catastrofe climatica e l'immmigrazione, a partire da Dakka e Calcutta che visiterà il mese prossimo. Mi meraviglio che nessuno, due decenni fa, gli abbia mai chiesto un libro che replicasse altrove lo schema vincente. Lui non troppo: «Un contrasto così netto di mondi agli antipodi è difficile da trovare. Ricchi e poveri vivono sempre più su pianeti diversi». Ci ha provato l'americano Miller, a portare avanti il lavoro, con foto molto belle ma non sempre altrettanto eloquenti. «È nata anche una piccola industria di "pornografia urbanistica" specializzata nel mettere a confronto le shantytown e Johannesburg, Mumbai e i suoi slum. Altre situazioni del genere al mondo ci saranno di certo» scommette Burdett «però non le possiamo scovare con Google Earth. Sarebbe troppo facile. E non basta neanche un drone, altrimenti ora potremmo fare tutti quel che ha fatto Vieira. Invece, dopo tanto tempo, siamo ancora qui a parlare di lui che non solo aveva l'abilità fotografica ma, in qualche modo, sapeva anche cosa stava cercando». Almeno in questo settore il paradiso di Midjourney, o di altre IA, può serenamente attendere.

MORTI DI DISPERAZIONE

Tre anni fa avevo intervistato il premio Nobel per l’economia Angus Deaton e sua moglie Anne Case su un fenomeno nuovo. Ovvero il fatto che l’aspettativa di vita degli americani si era rimpicciolita. Sì, c’entra la disuguaglianza estrema. Un estratto:

Succede in America che, a un certo punto, uomini nel pieno della maturità abbiano cominciato a cadere come mosche. Suicidi, overdose, cirrosi. Ma la notizia, più che i brutti decessi, è che riguardassero la più privilegiata categoria di cittadini: i bianchi, tra i 45 e 54 anni. La loro aspettativa di vita, durante il ventesimo secolo, era schizzata da 49 a 77 anni. Poi, a cavallo del 2000, qualcosa si era rotto, ma cosa? Su questo interrogativo Anne Case e suo marito, il Nobel per l’economia Angus Deaton, hanno costruito Morti per disperazione e il futuro del capitalismo (il Mulino), il poderoso tentativo di due economisti di Princeton di venire a patti con uno smottamento che interpella molte altre scienze sociali. Libro importante, anche se impegnativo, che aggiunge l’ennesima pietra nel grande edificio teorico degli studi sulla disuguaglianza.

Caratteristica in comune di questi morti per disperazione è l’assenza di laurea: è il miglior elemento predittivo di crepare anzitempo?

AD: «Non si può sapere, ma è quello che avevamo a disposizione dai certificati di morte che non dicono che lavoro facevano i deceduti, quanti soldi avevano (anche se negli ultimi 40 anni il potere d’acquisto dei bianchi non laureati è sceso del 13 per cento, contro un aumento del salario nazionale dell’85) e tante altre cose sul loro conto. Però l’aumento della mortalità ha riguardato perlopiù gente non laureata».

Chiariamo subito una cosa: l’eccezionalità sta nel fatto che la mortalità dei bianchi sia cresciuta mentre quella dei neri (doppia ancora nei primi anni ‘90), diminuiva, no?

«Certo. Tra l’altro impennate simili di mortalità erano già accadute tra i neri negli anni 80. È come se le stesse disfunzioni sociali (meno matrimoni, figli nati fuori dal matrimonio, mancanza di senso di comunità) si ripetessero oggi per i bianchi con bassa istruzione. L’abuso di farmaci oppioidi ha avuto un grosso ruolo tra le morti per disperazione dei bianchi e si è diffusa tra gli afroamericani solo dopo il 2013».

Voi scrivete, peraltro, che i neri tendono meno al suicidio: vi siete spiegati il perché?

AD: «L’ipotesi che fa il sociologo Durkheim è che, essendo stato così a lungo oppressi, sono diventati più resilienti».

Altrove citate una storica che dice una cosa utilissima per capire la rabbia dei penultimi verso gli ultimi: «Per chi «è sempre stato privilegiato, l’uguaglianza assume sembianze oppressive». I bianchi in difficoltà lamenterebbero addirittura un black privilege...

AD: «Se tu fatichi nel lavoro e vedi qualcuno che lo trova più in fretta sviluppi risentimento. C’entra anche la politica. Una volta il partito democratico rappresentava la classe operaia, ora è sempre più identificato con i bianchi più istruiti e con varie minoranze. Succede anche in Europa, no?». AC: «Sì ma se ci fossero ancora i buoni salari di una volta per i colletti blu la frustrazione dei bianchi non esisterebbe. Se vogliamo fermare le morti per disperazione bisogna arrestare o invertire il declino salariale per gli americani meno istruiti».

OBIETTIVO TASCHE VUOTE

L’ultima Galapagos:

Tra le più antiche promesse della rivoluzione digitale c'era la smaterializzazione. Passare, come scrisse il direttore del Media Lab Nicholas Negroponte nel seminale Essere digitali – correva il 1995 – dagli atomi ai bit. In molti settori, tra cui musica e film, la transizione è avvenuta. Al punto che da anni non trovo nemmeno un'associazione benefica interessata a ereditare la mia pur pregevole collezione di cd. In altri, come gli uffici che dovevano diventare paperless, stenta. Un deciso passo avanti è arrivato finalmente nei nostri portafogli. L'app IO, divenuta celebre durante la pandemia perché era lì che arrivava il Green Pass, da pochi giorni può ospitare la vostra patente (dovete chiederlo: serve il placet della Motorizzazione che arriva in un paio di giorni) e la vostra tessera sanitaria. Che varranno, in caso di controlli, come la loro versione fisica. Dal momento che, entro i confini nazionali, la patente è equiparata a un documento di identità, tendenzialmente basterà uscire col cellulare per essere tranquilli. Ma non ancora del tutto. Per volare, ad esempio, la versione digitale sarà pienamente sostitutiva a partire da gennaio. Se partite per le vacanze, quindi, meglio portarsi dietro il documento fisico. E se non prende il telefono o la app, com'è successo nei primi giorni per il boom di accessi, non funziona perderete l'aereo? Prima o poi a qualcuno succederà. Intanto festeggiamo un altro passo avanti per far fuori definitivamente il portafogli. In attesa di sbarazzarci anche delle chiavi.