#16 We all want a revolution...

No Logo vent'anni dopo; le rivolte di Di Cesare; Occupy Wall Street, in tutte le salse; la seconda giovinezza editoriale dei comunisti d'America; a casa di Pepe Mujica; contro il rating; Mr. Robot

ARTICOLI. VIDEO. PODCAST. LIBRI. LIVE. BIO.Prologo

Vi ricordate No Logo, il librone di Naomi Klein? Vent’anni dopo ho intervistato la sua autrice per capire cos’era rimasto di quel successo globale. Tra le varie cose interessanti che mi ha detto cito solo questa, a proposito dei movimenti di protesta: «E che, assieme ai no (alla globalizzazione, alle banche), bisogna imparare a dire dei sì».

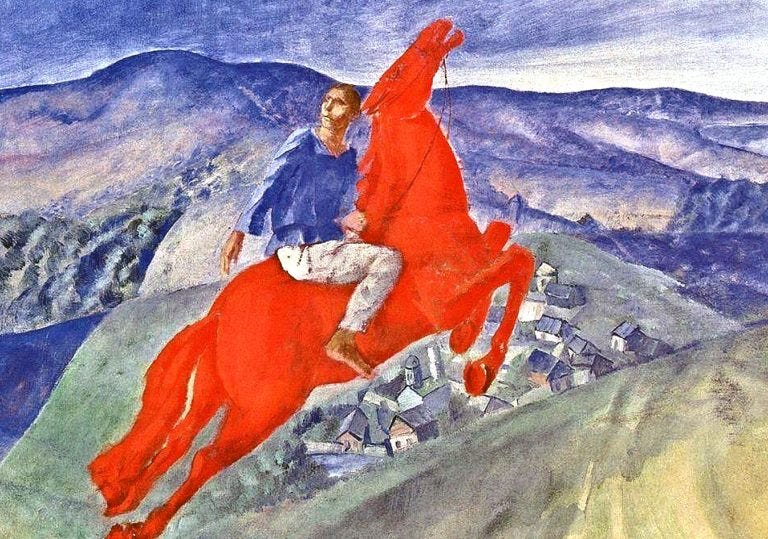

RIBELLARSI È GIUSTO, ANCHE SE SI PERDE

Centocinquant’anni fa la Comune di Parigi. Domani il primo Maggio. Donatella Di Cesare, importante filosofa italiana, è l’autrice di Il tempo della rivolta (Bollati Boringhieri). L’ho intervistata per il servizio di copertina dell’ultimo Venerdì. Una conversazione a tratti conflittuale, perché in certi passaggi mi sembrava staccata dalla realtà, ma comunque stimolante. Lei vede dappertutto scintille di rivolta di cui, evidentemente, io non mi sono reso conto.

Dappertutto tranne che in Italia: perché?

«Da una parte perché da noi la sinistra si è auto-annientata, non offre più emozioni. Dall’altra perché la situazione economico-sociale è così drammatica che la gente è politicamente depressa, ripiegata su se stessa, e ha sviluppato un risentimento che la destra sa meglio maneggiare. Per tacere che siamo un paese di vecchi».

Quali sono da noi le ultime rivolte che hanno lasciato il segno?

«Già accordarsi su cosa significa lasciare il segno non è facile. Per esempio gli anni 70, di cui non ho intenzione di parlare, sono un argomento molto tabuizzato e sono stati consegnati a una dimensione giudiziaria ma se la sinistra vuole avere un futuro dovrebbe affrontare apertamente quel periodo, anche per capire che esiste una sinistra di governo e una filosofico-culturale con esponenti che il mondo ci invidia».

OCCUPY, VOCE DEL VERBO DEMOCRAZIA

Nel dicembre del 2011 ho passato una settimana imbucato a Occupy Wall Street. Ho partecipato ai gruppi di lavoro, parlato con gli attivisti, ho provato a farmi contagiare dal loro ottimismo. Il pezzo iniziava così:

NEW YORK - Quando, dopo almeno quattro annunci smentiti dai fatti, il capo che non vuol essere chiamato leader finalmente arriva - con una fidanzata spagnola dalla maglietta a righe bianche e nere da far invidia ai marinai di Fassbinder, un nero con i dreadlock e la felpa col cappuccio, e un diafano ragazzo con gli occhi azzurri e un basco esistenzialista reduce dalla rivolta islandese anti-banche - spiega che i loro compagni al Cairo sono stati pestati dalla polizia, non hanno potuto "girare" e forse qualcuno andrà in Egitto per dar loro una mano. Quella trasferta, come ogni altra cosa che impegni il nome ed eventualmente le risorse di Occupy Wall Street, dovrà essere approvata dall'assemblea generale. Ovvero da quelle decine, al più centinaia di persone ogni volta diverse, che da quasi tre mesi decidono, all'unanimità e quindi al termine di dibattiti estenuanti, in che direzione portare il movimento di contestazione più importante degli Stati Uniti dai tempi della lotta per i diritti civili degli anni Sessanta.

A partire da quel pezzo era germinata un’inchiesta multimediale e infine il libro segnalato sotto e una puntata di Wikiradio. Due anni dopo ero tornato sul luogo del delitto per cercare di capire, di tanta speme, cos’era rimasto e ne avevo ricavato un webdocumentario interattivo.

A rischio di rovinare la suspense, la diagnosi non è affatto semplice. Ci sono molti sintomi che puntano in direzioni diverse. Allo scoccare del secondo anniversario, il 17 settembre, sul sito ufficiale (nycga.net) un mesto articolo tentava di confutare la sentenza più diffusa e liquidatrice: «Il movimento che non voleva nulla non ha ottenuto nulla». Rimediando 11 like su Facebook, 3 retweet e 2 condivisioni su Google Plus. Una miseria assoluta per l'embrione di rivoluzione più internettiana della storia. Se si pensa al brand OWS e si conta quante volte oggi appare sui giornali, la caduta è spettacolare. Ma se si guarda ai valori che quel marchio sottendeva, non sono mai stati tanto presenti nei media statunitensi. Nonostante gli obiettivi confusi, per dirla con un editoriale del New York Times, l'eredità non lo sarebbe affatto: «Ha fatto entrare nella coscienza nazionale l'idea che i nostri livelli estremi di disuguaglianza sono politicamente insostenibili e moralmente inaccettabili e quindi, alla fine, il 99 per cento pretenderà qualcosa di meglio». Belle chiacchiere, sbufferanno gli impazienti. E allora, su tutti, tre esempi pratici. Se Mitt Romney non ha avuto una chance contro Obama è perché è stato percepito come campione dell'1%, mentre il secondo ha preso a prestito temporaneamente gli slogan del movimento. Se JpMorgan ha accettato di pagare 13 miliardi di dollari per irregolarità sui mutui è perché, a forza di gridare nelle strade della finanza, il clima per le banche è cambiato. Se Bill de Blasio ha stravinto a New York contro il sindaco miliardario Bloomberg è perché ha battuto incessantemente sui tasti della «doppia città», quella dei ricchi e dei poveri, cari a Occupy.

COMUNISTI D’AMERICA, RIVOLUZIONARI DI CARTA

Nel gennaio del 2014 ero tornato a New York per raccontare il fermento delle riviste culturali di sinistra-sinistra, dalla classica Dissent all’(allora) ultima arrivata Jacobin. I numeri non erano enormi ma almeno c’era dell’energia, come racconto nel brano qui sotto:

Prima di procedere facciamo due conti: trenta persone a New York è come dire nove persone a Roma. A spanne i membri del Communist Party saranno tre-quattromila. Quelli dei Democratic Socialists of America, il più robusto raggruppamento, circa settemila. Il Socialist Party Usa, che ha sede in uno sgarrupato trilocale del Lower East Side, è frequentato come una bocciofila d'inverno. Anche alcuni successi editoriali di cui va giustamente fiera Audrea Lim, la trentenne editor di Verso che incontro in un bar di Brooklyn, vanno da poche migliaia alle quarantamila di Žižek, che però è una star globale. Dividete almeno per cinque per un confronto con il mercato italiano. Piccoli numeri (crescono). Lo stesso Žižek protagonista all'Ifc Center, il cinema d'essay più ortodosso del Greenwich Village, di A Pervert's Guide to Ideology, un documentario in cui il filosofo marxista disseziona l'immaginario collettivo, dalla fenomenologia degli ovetti Kinder all'ideologia subdola de Lo squalo. Alle 10 di mattina, con fuori un sole incongruo, una ventina di persone sono pronte a immolarsi per due ore e venti davanti alle digressioni del pensatore barbuto che tiene un poster di Stalin sul letto. Ma questa è New York, dove L'insurrezione che viene, libello culto degli indignados globali, si trova nella sofisticatissima libreria del New Museum di Soho. La città più economicamente iniqua del mondo che può vantare una statua di Lenin su un palazzo che si chiama Red Square e che punta il dito ammonitore verso Wall Street.

MUJICA, LO CHIAMAVANO SOBRIETÀ

Pochi mesi prima (novembre 2013) ero andato in Uruguay per intervistare l’allora presidente Pepe Mujica. Un tipo così super, così da vicino, non l’avevo mai visto. Mi ha detto tante cose memorabili (qui trovate il wedocumentario in cui vedete anche i celebri 50 metri quadri in cui continuava a vivere) ma quelle che mi ricordo di più riguardano la compagna, sposata dopo l’interminabile prigionia («Quando uno si approssima ai cinquant’anni pensa che una compagna debba essere una buona cuoca. L’amore è fatto di molta amicizia, di cose che facilitano la convivenza») e una definizione non dogmatica di sinistra che più invecchio più mi convince:

Perché, all’osso, la differenza tra destra e sinistra è proprio che quest’ultima dovrebbe avere «come priorità la fratellanza, ridurre le differenze economiche, e quindi sociali» che per la destra sono invece buone e auspicabili. Sarà mica socialista? «La sinistra, anche in Uruguay, la dividerei in tre fette: i nostalgici, che dicono le stesse cose di 50 anni fa; quelli totalmente in linea col mercato e infine quelli, come me, che ne riconoscono l’indispensabilità, ma lo criticano per migliorarlo. Perché io so bene che il capitalismo serve a produrre ricchezza, quindi tasse, buone per i servizi di cui anche i poveri si avvantaggiano. E so anche, come non capivo invece qualche decennio fa, che non ha senso sacrificare una generazione promettendo la felicità per quella successiva. A quest’idea rivoluzionaria, che ha avuto il sopravvento a Cuba e altrove, preferisco una via più gradualista che non perda di vista che la partita si deve vincere adesso, in questa vita».

CONTRO LA TIRANNIA DEL RATING

L’ultima Galapagos è sul sistema di rating, le pagelle che sempre più spesso siamo chiamati a dare di prestazioni che abbiamo ricevuto, foss’anche il normale servizio di un commesso al negozio. Non è un fenomeno di poco conto:

Perché il rating, la valutazione delle prestazioni altrui, sono l'architrave su cui si regge la gig economy. Chi si fiderebbe a salire in auto (Uber) o dormire in casa (Airbnb) di sconosciuti se moltitudini non li avessero recensiti prima? E così, senza accorgercene, ieri siamo diventati lavoratori senza salario col web 2.0 (le foto su Instagram le mettiamo noi ma guadagna Zuckerberg) e oggi addirittura supervisori, capi, quando non kapò (non è infrequente pretendere un servizio da ristorante stellato al prezzo del McDonald's), del lavoro altrui, sempre gratis. Con l'aggravante che chi ci scorrazza o ci ospita deve farlo con sorriso permanente stampigliato in faccia, la proverbiale beffa dopo il danno salariale. Ovvero l'emotional labor, il «lavoro emozionale» nel conio della sociologa Arlie Hochschild, che da balzello per le hostess è diventato requisito di serie per la maggior parte dei lavoratori delle piattaforme.

Varrebbe la pena cominciare a pensare come ribellarsi, almeno a questo.

DA LEGGERE: OCCUPY WALL STREET

Siamo ormai all’autocitazione, ma stavolta ci stava: Occupy Wall Street. Il reportage dentro la protesta (Chiarelettere). Questo è il libro che, in assoluto, mi son divertito di più a scrivere e che è andato peggio di ogni altro (qui un estratto). Mistero.

A causa di recenti tagli al budget, la luce alla fine del tunnel è stata spenta (Un cartello a Occupy Wall Street).

A una settimana dallo sgombero i manifestanti sembrano ancora dei pulcini bagnati. Loro che rispettano anche il punto di vista degli eccentrici di passaggio. Per cui il massimo del dissenso è agitare le dita verso il basso, secondo un garbatissimo linguaggio dei segni. E che, in un revival francescano, sembrano grati a tutte le creature, comprese quelle in uniforme e col manganello («Fotti la polizia, ama il poliziotto»), non riescono a riaversi dallo shock di quella violenza inutile. «Non si può sfrattare un'idea la cui ora è arrivata» si legge su un cartello ramingo.

Il «facilitatore», il ragazzo incaricato di evitare che la conversazione sbandi troppo e vada pericolosamente fuori tema, a questo punto richiama all'ordine. I contributi sono tutti interessanti, grazie, grazie mille, ma questo non è il gruppo «finanza» che dovrà valutare come adoperare al meglio quel patrimonio. Qui si tratta di trovare alternative al denaro in sé, non a come gestirlo. Una ventenne diafana, che viene dal Queens, ha un'idea. Perché non fare delle «note di ringraziamento» che formalizzino la gratitudine di uno nei confronti di un altro?

Perché, dopo aver passato il primo tempo della sua vita professionale a costruire le bombe che hanno poi fatto esplodere il sistema, Vlad Teichberg ha dedicato il secondo tempo per documentarne le macerie e l'attività di quelli convinti come lui che ricostruirlo su basi tutt'affatto nuove si possa. Anzi si debba. Ieri era un trader di derivati. Oggi è il capo di Global Revolution Tv, la Cnn degli indignati globali per cui la finanza è il male assoluto.

Tutti i computer qui hanno una stranezza mai vista: sono pc fuori e Mac (e Linux) dentro. «Li compriamo usati su eBay sui 100-150 dollari e poi li modifichiamo. Sono hackintoshes, con le stesse funzionalità dei veri ma a un decimo del prezzo.

DA VEDERE: MR. ROBOT

Per restare in tema. Ma si potrebbe citare anche The Snowpiercer e tanti altri film/serie a tema variamente rivoluzionario.

DA SENTIRE: REVOLUTION

Per finire dove abbiamo cominciato, quasi obbligatoriamente.

Epilogo

Occupy Wall Street, il libro, finiva così:

«Non potete sfrattare un'idea il cui tempo è arrivato». Le rivoluzioni, come ogni storia d'amore, prosperano su una premessa che i critici letterari chiamano «sospensione dell'incredulità». Non bisogna stare a fare le bucce a ogni singola frase. Verificare, calcolatrice alla mano, se i conti tornano sino all'ultimo decimale. Piuttosto concentrarsi sulla sensazione complessiva, e capire se ci conquista. E allora, di nuovo: «Non potete sfrattare un'idea il cui tempo è arrivato». Questo è lo slogan su cui scommette l'intero movimento.

caro Riccardo,

mi imbatto dopo molti anni nelle Tue parole e nuovamente, immediatamente ne ricavo gioia e buoni stimoli.

le migliori cose,

Stefano