#142 Ventimila tubi sotto il mare

1) Gli attacchi houthi ci hanno fatto capire quanto siano cruciali i tubi sottomarini di internet 2) Le torri ultraveloci che fan correre i dati finanziari 3) Musk rivuole l'osceno stipendio

ARTICOLI. LIBRI. VIDEO. PODCAST. LIVE. BIO.

L’IDRAULICA PROFONDA DI INTERNET

Sono andato a Genova a vedere da vicino uno dei tubi sottomarini che collegano il Mediterraneo. L’incipit (il resto sul Venerdì):

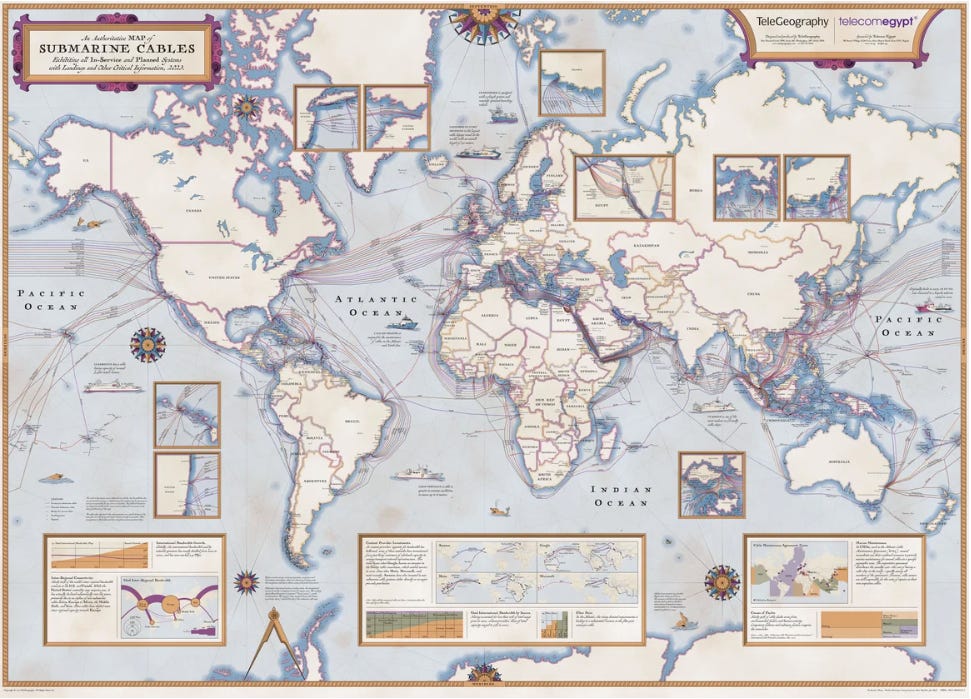

GENOVA. Anche gli houthi hanno fatto cose buone. Nel caso specifico l'aver insegnato ai più distratti la decisiva importanza dei cavi sottomarini su cui transita il 95 e passa per cento del traffico internet mondiale. A distanza di settimane dal danneggiamento di quattro dei dodici cavi che affollano lo stretto di Bab-el-Mandeb nel Mar rosso i ribelli yemeniti negano di averli presi di mira. È decisamente più probabile che la nave da loro attaccata, piegandosi di novanta gradi, abbia strascicato l'àncora e compromesso la fibra ottica posata sul fondo a trecento metri. Sta di fatto che l'incidente che ha interrotto un quarto del traffico tra Asia e Europa, per l'economia digitale ha avuto un effetto simile a quello che l'incagliamento di una portacontainer nel canale di Suez ebbe nel 2021 per l'economia analogica. Ossia far capire quanto fosse importante garantirne il passaggio. Una specie di versione mediatica del keisaku, il bastoncino con cui il maestro Zen ridesta gli allievi che si distraggono. Di colpo "le arterie nascoste della globalizzazione" ha smesso di essere una formula relegata all'accademia. Occasione imperdibile, per il cronista che sedici anni fa si era occupato delle sei navi in tempesta che a nord di Alessandria d'Egitto avevano tranciato un paio di cavi lasciando India e Medio oriente al buio di internet, per cercare risposte ad alcune domande sino a ieri considerate troppo di nicchia. Vale a dire: chi sono, chi non sono e chi si credono d'essere questi tubi che costituiscono l'essenziale infrastruttura del mondo interconnesso?

In Italia c'è solo un'azienda a cui chiedere: Sparkle, del gruppo Tim, che ha steso circa 600 mila chilometri di cavi letteralmente nei sette mari e fornisce connessione a intere regioni o paesi, dalla Corsica a Cuba, dal Venezuela all'Iran. BlueMed, una delle ultima creature, collega già Genova con Palermo e ha inaugurato da pochi giorni il braccio greco (Chania) con l'India come destinazione finale. Sta di fatto che è in compagnia del loro Chief technology officer Federico Porri e Laura Napolitano, manager del loro data center genovese che mi trovo a contemplare con reverenza tre tombini nel quartiere Foce del capoluogo ligure mentre tutt'intorno fervono i lavori per un parcheggio sotterraneo del progetto di nuovo waterfront firmato Renzo Piano. È qui, sotto queste chiuse di ghisa segnate da tre x in vernice rossa, che sbuca dal mare il cavo che nasce in Sicilia. E che in un secondo trasporta, giusto per dare un primo ordine di grandezza, l'equivalente di circa 90 mila ore di film su Netflix. Che, pur trasmessi da server in California, a Partinico vedono con un ritardo quasi impercettibile. Mentre da Corleone al ponente ligure li visualizzano in sostanziale contemporanea grazie a questi filamenti di fibra ottica del diametro di un capello, ricoperti da una guaina in gomma, una bardatura di rame per condurre l'elettricità che serve a trasmettere il segnale e infine uno o più livelli di armatura metallica per proteggerli da eventuali traumi, dai non infrequenti terremoti marini agli altamente improbabili attacchi terroristici.

Dalla Sicilia a qui il cavo è stato posato da una nave apposita che, per cifre che di solito si aggirano sui 40 mila dollari al chilometro, ha calato un aratro da 17 tonnellate che, a una profondità di tremila metri, ha scavato un solco di poco meno di due metri in cui il cavo è stato interrato. Poi è riemerso in prossimità del porto per entrare in un grosso tubo (bore pipe) di polietilene ad alta densità, del diametro di 76 centimetri, in grado di ospitare altri 8 tubi da una ventina di centimetri ciascuno. Che a loro volta possono contenere altrettanti cavi da 2-5 centimetri da 20 coppie di fibre ottiche ciascuno. Una coppia trasmette 20 Terabit al secondo, ovvero una velocità un milione di volte maggiore di una connessione domestica da 20 Mbs. Quindi, per finire coi numeri, il bore pipe corre per un chilometro interrato sotto il fondale per portare i cavi nei tombini sotto ai nostri piedi. Da qui, di condotta in condotta, fanno altri 7 km di strada sotterranea per raggiungere Lagaccio, storica centrale Telecom degli anni '60 con una vaga forma a ziggurat giallo abbracciato alla collina, dove mi concedono una proficua visita guidata.

QUANDO LA CONNESSIONE È QUESTIONE DI NANOSECONDI

Nel 2019 mi ero occupato di un’altra infrastruttura internettiana, non meno rilevante. Il pezzo iniziava così:

SECAUCUS (NEW JERSEY). L’unico indizio è stampigliato sul coperchio di un tombino. Equinix c’è scritto, una delle più importanti società che allestiscono e affittano data center, luoghi abitati da tanti computer e pochi uomini, le disincarnate cattedrali dell’economia digitale. Per il resto è un hangar decisamente più anonimo di quello di Century 21, lo stocchista di moda sull’altro lato della strada, senza finestre, ingentilito solo da alcuni alberelli tra il parcheggio e la strada. Un piano unico di acciaio e cemento, con difese supplementari «anche in caso di alluvione». Dietro la sua abbacinante insignificanza architettonica NY4 è una delle sette meraviglie del mondo della finanza. Si scrive Wall Street, che dista tre quarti d’ora in auto, ma si legge Secaucus Road, una zona industriale che a confronto il Vicentino sembra la Val d’Orcia. Ogni azione teoricamente negoziata al New York Stock Exchange in pratica viene venduta e comprata attraverso la piattaforma informatica ospitata oltre questa recinzione. E siccome la metà degli scambi viene ormai fatta in autonomia da algoritmi sulla base dell’analisi di quantità immani di dati, più vicino sei alla piattaforma più rapido sarai nell’esecuzione. Da una ventina d’anni, ovvero da quando l’high frequency trading (Hft) ha cominciato a sostituire i broker umani, avere una connessione rapidissima è diventata questione di vita o di morte. Il più breve tempo di reazione per un essere umano è di 140 millisecondi, ovvero il lasso di tempo che occorre affinché il rumore di un tuono provochi un sussulto. Le macchine hanno introdotto nuovi ordini di grandezza. Oggi ogni microsecondo (un milionesimo di secondo) conta. E anche una manciata di nanosecondi (miliardesimi di secondi) possono fare la differenza. Il capitalismo corre quasi alla velocità della luce. Rallentiamo il film e proviamo a capirci qualcosa.

La scommessa è vincente

Lo spunto di questa piccola agnizione giornalistica ha a che fare con un appezzamento ancora più scialbo, a Aurora, nell’Illinois. Com’è che Virtu Financial e Jump Trading, due delle tre società più importanti al mondo nell’Hft e nella costruzione di reti ultraveloci, avevano deciso di sborsare 14 milioni di dollari per un tristissimo campetto in periferia? Il motivo è che il terreno si trova a un paio di centinaia di metri dal data center del Chicago Mercantile Exchange (Cme), ovvero lo scambio più importante al mondo per i futures, quei contratti che consentono di scommettere sul valore di materie prime, bond del Tesoro e titoli S&P 500, i migliori di Wall Street. Una volta i futures del grano andavano su a seconda se la stagione era buona, se non c’erano stati funghi a rovinare il raccolto e così via. Oggi invece la scommessa determina la realtà: sono le materie prime a cambiare prezzo sulle fluttuazioni dei futures. Sapere come si muovono questi ultimi consente di capire in anticipo dove investire. Su quel campetto, dunque, Jump e Virtu hanno costruito una torre alta un centinaio di metri. E ci hanno piazzato una trentina di antenne a microonde, questa è la novità, da affittare ad altrettanti grossi operatori di Borsa. Perché via fibra ottica, ancora pochi anni fa, una quotazione del Cme raggiungeva l’hangar del New Jersey in circa 7 millisecondi (circa due terzi della velocità della luce). Oggi per fare la stessa distanza ne impiega un po’ più di 4, correndo al 99 per cento della velocità della luce. Perciò piazzare la torre il più vicino possibile al data center ha consentito, a chi ha affittato un’antenna, un vantaggio competitivo di alcuni microsecondi. Un intervallo in cui i microchip dell’Hft possono eseguire un ordine. Quando intuisce che i prezzi stanno crescendo il trader robotizzato più veloce compra, ad esempio, a 3,15 dollari invece che ai 3,20 che avrebbe raggiunto subito dopo. Centesimi che, per milioni o miliardi di transazioni al giorno, significano grossi guadagni. Ma se siamo già così vicini al limite fisico della velocità, a meno di smentire Einstein, significa che questa corsa è già finita?

Non proprio, mi spiega Stephane Tyc, riservatissimo amministratore delegato di MacKay Brothers, l’altra società sul podio delle reti ultraveloci. Perché le variabili sono molteplici. C’è la latenza, ovvero l’intervallo tra spedizione e ricezione del segnale, che le reti a microonde hanno abbassato per tutti gli operatori (come se una nuova autostrada consentisse a tutti di andare più veloci). Ma c’è anche il jitter, ovvero il ritardo tra disposizione dell’ordine e sua effettiva esecuzione che può dipendere dalla congestione temporanea della rete, magari dovuta al fatto che in quel momento ci sono altri miliardi di ordini da evadere (l’imponderabile fattore traffico). Per non dire, sul versante software, delle differenze di come sono stati concepiti i vari bot che hanno tutti nomi minacciosi e altamente testosteronici tipo Blast o Sniper (i trader sono tradizionalmente maschi perché, grazie a una psiche più basica e rettiliana, la loro velocità di reazione sarebbe più rapida di quella delle donne). Algoritmi che, tra le loro strategie utilitaristiche, hanno mosse come il quote stuffing, ovvero ordinare un grande quantitativo di ordini e annullarli subito dopo per spingere i bot concorrenti ad andare a vedere il bluff, mentre il bot originario si avventa su una preda più meritevole. Che, con una brutale semplificazione, è come se un giocatore di tre carte riuscisse a spostarle a una velocità preternaturale tale da non far capire più niente agli astanti.

MUSK RIVUOLE IL SUO STIPENDIO. MARZIANO

L’ultima Galapagos:

Si fa presto a dire busta paga. Elon Musk, per esempio, nel 2018 aveva convinto il consiglio di amministrazione di Tesla a concedergliene una da 55 miliardi di dollari se, entro un decennio, avesse centrato una serie di obiettivi. Il più importante dei quali – una capitalizzazione di 100 miliardi di dollari per un'azienda che allora ne valeva poco più di metà – era stato poi raggiunto in… tre anni. Quindi il Nostro, bello tranquillo, aveva battuto cassa. Senonché un dipendente che non era d'accordo su una somma oggettivamente oscena aveva fatto causa e un tribunale del Delaware, una specie di paradiso fiscale interno agli Stati uniti, aveva detto che no, erano troppi. Musk, che non è tipo da accettare un no come risposta, ha chiesto all'azienda di risolvere il problema, ri-approvando (e aggiornando: ora di miliardi ne vorrebbe 75) l'accordo del 2018. Nel ricostruire queste peripezie Matt Levine, titolare diMoney Stuff, la strepitosa newsletter di Bloomberg BusinessWeek, ricorda come i soldi servano essenzialmente a Musk per finanziare le sue ambizioni multiplanetarie. Non si tratta dell'opinione del rubrichista, ma la testuale confessione dell'imprenditore a un suo collega. Ieri era solo la conquista di Marte, oggi quella dell'IA, domani chissà. Levine spiega che, per raggiungere lo scopo, Tesla minaccia di trasferire la sede giuridica in Texas, Stato che ha con Musk un rapporto speciale. Ma a quel punto potrebbe fare causa il Delaware. Di distrazione in distrazione, in borsa Tesla è passata dai massimi di 1,2 trilioni di dollari a minimi attuali di meno della metà. Forse al suo padrone converrebbe litigare meno e concentrarsi di più. Non escludo altre cause di azionisti imbufaliti.

Epilogo

A Gaza siamo intorno a 40 mila morti. Più precisione sui bambini: 15.800. E sulle donne: 19.000, che hanno prodotto almeno il doppio di orfani. Ma, a quanto pare, non è abbastanza. E l’America, che dice di volere il “cessate il fuoco”, all’Onu ha bocciato la richiesta della Palestina di essere riconosciuta come membro a pieno titolo.