#13 Confesso che ho glissato

L'eroina della Costa Concordia; l'angelo dei chirurghi di Aleppo; troppa ironia sui No Tap; torneremo a cenare fuori?; scrivere bene non basta; Carrère, o della sincerità radicale; Years and Years

ARTICOLI. VIDEO. PODCAST. LIBRI. LIVE. BIO.Prologo

È terribilmente difficile essere onesti fino in fondo. Non dico impossibile, perché non voglio far torto ai santi, ma per noi mortali è una parete improba da scalare a mani nude. Per tutta una serie di motivi, riassumibili nel generico «la vita è dura», aggiustiamo la realtà tutti i giorni, più volte al giorno. I giornalisti non fanno eccezione e hanno pure un’aggravante: essendo professionalmente deputati a raccontare il mondo agli altri, hanno una responsabilità decuplicata. E non di rado tradita. Si va dal massimo di inventare le notizie, e magari farci carriera, al medio di abbellire il racconto con dettagli saporiti, al minimo di omettere parti non funzionali a ciò che vogliamo dire. Per scelta propria o pressioni altrui. Ho sempre preso molto sul serio questa faccenda (parlai al mio primo TedX del concetto di parresia, il dire tutto, costi quel che costi, dei politici ateniesi di cui discusse Michel Foucault, eroe dell’ultima copertina del Venerdì, in memorabili lezioni a Berkeley) e approfitto qui, in questa camera e cucina digitali, per fare un bilancio provvisorio di episodi in cui non l’ho fatto, l’ho fatto male o più semplicemente, se si potesse tornare indietro, direi quelle stesse cose con altre parole. Per i giornalisti, evidentemente cresciuti a pane e Fonzie, dire «ho sbagliato» sembra spesso tanto agevole quanto sottoporsi a una terapia canalare. Invece l’ammissione dei propri dubbi, limiti ed errori è un genere che meriterebbe di più.

L’EROINA DELLA COSTA CONCORDIA

Nel dicembre 2012, a un anno dal disastro della Costa Concordia, ero andato in Perù sulla tracce di Erika Molina, una giovane hostess coraggiosa, morta nell’affondamento. Era diventata famosa perché vari giornali stranieri, nell’entusiasmo del momento, avevano raccontato che si era tolta il giubbetto salvagente per offrirlo a un passeggero più anziano e bisognoso. Mi sembrava un buon angolo, anche se c’era da fare un bel po’ di chilometri, per ricordare quella spaventosa vicenda. Il pezzo (qui in integrale) iniziava così:

CUSCO. Roxana stava rassettando le zuccheriere sul ponte cinque quando la luce si è spenta. Patricia aveva sentito vibrare le bottiglie, e qualcuna anche cadere, come fosse un terremoto. Il fatto che si trovassero in mare l'aveva preoccupata ancora di più. Angel era l'unico che non doveva sforzarsi di immaginare, perché sapeva. Aveva smontato, si riposava in cabina al piano zero, e lì l'impatto era risuonato sinistro, come di ossa ciclopiche che si spezzano. Poi due suoni lunghi e uno corto, il segnale di inondazione. Che altrove non si era sentito. A tutto il personale era stato dato l'ordine di tranquillizzare i passeggeri. «Solo un guasto tecnico» ripetevano.

La loro amica Erika Fani Soria Molina era al lavoro sul ponte cinque, Bar Gran Berlino. L'avrebbero rivista per la prima volta oltre un'ora dopo, verso le undici di notte, quando ormai la verità tardiva era stata pronunciata: «Abandon ship! Abbandonare la nave!». «Correva a prendere il salvagente nella stanza» ricorda Roxana, la sua compagna di camera. La seconda volta invece intrappolata in una scialuppa che andava a fondo, sovraccarica di persone in preda al panico.

Era nata venticinque anni prima a Cusco, capitale Inca a tremilatrecento metri sul livello del mare che tolgono letteralmente il fiato, sulle Ande peruviane. È morta, come altre 31 persone sulle 4252 a bordo, la notte del 13 gennaio 2012, in acque basse e neppure agitate, a circa 500 metri dalla costa. Su un bestione da tredici piani e 100 mila cavalli, popoloso come un pueblo, globalizzato come una Borsa asiatica e di cui lei e altri 1022 membri dell'equipaggio erano il fondamentale e ignoto motore immobile.

Avevo rintracciato i suoi colleghi e amici più cari, ricostruito gli ultimi minuti della sua vita e, alla fine, una di queste persone mi aveva detto che no, quando l’aveva vista in mare aveva addosso il giubbetto salvagente. Ma avevo ancora in testa gli sguardi adoranti dei genitori e dei fratelli che si attaccavano, naufraghi in terra di un dolore senza requie, a questa scialuppa di eroismo per non andare a fondo (la probabilità che questa mezza rettifica li raggiunga mi sembra addirittura più bassa degli effetti avversi di Astrazeneca). E quindi chiusi l’articolo limitandomi a insinuare il dubbio e dicendo che, in fondo, non cambiava niente se avesse o meno il giubbetto. Aveva fatto il suo dovere fino in fondo. E quello resta. Quello importa.

L’ANGELO DEI CHIRURGHI DI ALEPPO

Nel maggio del 2017 ero andato a Londra a intervistare un intrepido chirurgo vascolare che, invece di stare al calduccio nell’ospedale londinese di Charing Cross dove era affiliato, preferiva passare una corposa parte dell’anno in giro per le zone più martoriate del mondo, dove ci fosse da riparare vittime di terremoti, bombe e altre catastrofi. Il pezzo cominciava così:

LONDRA. Se vi regge lo stomaco guardatevi su YouTube David Nott mentre opera. In verità lui è a Londra, nel suo ufficio vicino alla patrizia Sloane Square, mentre il paziente è sul lettino di un ospedale improvvisato ad Aleppo. Senza le sue istruzioni, però, i giovani chirurghi non saprebbero dove mettere le mani. È la prima volta che intervengono per ricostruire un mento sbriciolato da una scheggia. È anche la prima volta, a quanto risulta, che il bisturi viene eterodiretto via Skype. «Ecco, incidete lì. No, più a destra. Senza paura» ordina il chirurgo britannico che osserva tutto attraverso uno smartphone attaccato a un selfie stick, probabilmente l’uso più intelligente di sempre della protesi narcisistica. Muscoli, nervi, sangue: uno spettacolo tanto insopportabile per il cronista quanto ordinario per il medico. Che continuerà ad assistere ogni mossa, per oltre otto ore, fino all’ultima sutura.

«È stato faticoso, ma anche entusiasmante» dice, a distanza di sette mesi, seduto sulla stessa sedia da cui aveva diretto allora. La scrivania ora si è riempita di giornali, libri e un’impressionante varietà di cavi e caricatori elettrici. Incorniciati alle pareti, vessilli della Croce rossa e certificati di ogni genere. A sinistra invece una macchina per gli ultrasuoni e un lettino da visite. Ma ciò che trasforma questa stanza altrimenti luminosa in una specie di bunker è la luce al neon resa indispensabile dalle tapparelle inspiegabilmente abbassate. Quest’uomo è qui, davanti a me, nel quartiere preferito dagli hedge fund e dalle mogli annoiate degli oligarchi russi, ma non sembra veramente mai riemerso dai rifugi in cui si riparava quando dal cielo piovevano le barrel bomb, barili di tritolo e chiodi per massimizzare i danni. Riparare i viventi, col titolo del raggelante romanzo di Maylis de Kerangal, era e rimane la sua missione.

A un certo punto, raccontando l’assedio di Aleppo in cui era rimasto intrappolato, aveva raccontato di un suo presunto ruolo diplomatico, di varie chiamate ad Assad e Putin che avrebbero favorito un breve cessate il fuoco. Tornato al giornale, per più di una ragione, quella parte non mi convinceva completamente. Gli avevo scritto, l’aveva confermata ma mi chiedeva di ometterla per vaghe ragioni di opportunità. Ne era seguito un breve diverbio. Alla fine l’avevo omessa stabilendo che gli era soltanto scappata un po’ la frizione. Che, nella foga del racconto, aveva gonfiato un po’ il petto come succede talvolta anche ai migliori. E che restava uno che, dovendo scegliere tra un tranquillo tran tran e molteplici immersioni nell’inferno degli uomini, si è gettato senza esitazioni. Quante ne conoscete di persone così?

I NO TAP NON AVEVANO RAGIONE, IO HO RISCHIATO IL TORTO

A giugno dell’anno scorso sono andato a vedere che fine aveva fatto il Tap, ovvero il Trans Adriatic Pipeline, gasdotto trans-adriatico che dall’Azerbaigian attraversa Turchia, Grecia e Albania per sfociare in Salento e da lì allacciarsi alla rete nazionale del gas. L’opera era diventata la bête noire dei grillini salentini e di una vasta alleanza di attivisti locali, convinti che l’opera avrebbe deturpato il loro magnifico litorale e avrebbe portato molti più guai degli eventuali vantaggi. Iniziava così:

MELEDUGNO (Lecce). Nella “Frittura No Tap” ci sono seppie, calamari, polpo e totanetti. È la più ricca (15 euro) del menu della trattoria Concepita, a un isolato di distanza dal caraibico mare di San Foca che scintilla sotto il sole incerto di una stagione «che sta urlando per uscire». Tanti ingredienti, forse persino troppi. Come nei racconti degli attivisti che vedono il gasdotto che ha traforato la loro spiaggia per portare in Italia il metano azero come una calamità peggiore della pandemia che, tutto sommato, li ha risparmiati. La materia prima delle loro infervorate perorazioni comprende posidonia e cymodocea, piante marine di cui la posa del tubo sul fondale marino a poche centinaia di metri da qui avrebbe fatto strame. Barriera coralligena, quando non corallina, parimenti scempiata. E migliaia di ulivi espiantati. Questo per la ricetta strettamente locale. Perché su scala nazionale il problema diventa l’ennesima grande opera inutile, dal momento che l’Italia già consuma meno gas di quello che ha a disposizione e il fabbisogno non crescerà. Mentre su scala globale la spaventosa miopia sarebbe insistere sull’energia fossile, alla faccia degli avvertimenti della scienza, di Greta e dei ragazzi dei Fridays for Future che sempre ci garba celebrare a patto di non prenderli mai sul serio. In questo fritto misto c’è del vero e del meno vero ma la pastella usata per tenerli insieme risulta spesso così densa da impedire di distinguere l’uno dall’altro.

Io e il fotografo, sulla spiaggia incriminata, avevamo fatto veramente fatica e individuare il punto dove il tubo si attaccava. Il danno non c’era, le preoccupazioni (sin qui) erano largamente esagerate. Il pezzo era giusto però, poi, nella settimana tra la scrittura e l’uscita, quando ormai era chiuso in tipografia, ero stato male come mai mi era successo perché mi sembrava di aver trattato troppo male il fronte del no. Che aveva torto, ma non andava ridicolizzato. Tanto più che sull’utilità dell’opera restano ancora seri dubbi. Starò invecchiando, ma sono sempre più consapevole del potere che i giornalisti hanno in mano nel raccontare la realtà: bastano un paio di aggettivi ben assestati per far sembrare nano un gigante. Ed è un potere tremendo che va usato con parsimonia.

L’ULTIMA CENA È ALLE NOSTRE SPALLE?

Torneremo a cena fuori quando tutto questo sarà finito? Non è una domanda oziosa, a giudicare da quanta gente è rimasta abbozzolata in casa dopo la fine dei primi confinamenti. Me ne occupo brevemente nell’ultima Galapagos e credo che ci tornerò su in futuro. Racconto la crescita dei ghost restaurant, o ghost kitchen, ovvero locali che hanno la cucina ma non i tavoli e fanno solo consegna. In America alcuni ristoranti che si sono convertiti a questa modalità per sopravvivere al Covid fanno già tanti soldi come prima li facevano servendo le portate in loco. Da noi dubito, ma crescono impetuosamente sia per numero che per qualità. Come ha fatto notare un brillante collega, quella dei ristoratori nei confronti delle piattaforme di food delivery sta diventando una specie di dipendenza: risolvono il problema nell’immediato ma lo peggiorano nel lungo periodo. Non è un caso che Deliveroo si consideri già una food company a tutti gli effetti. Se tu vai sul loro portale per decidere cosa mangiare stasera, chi ha più potere, il ristorante o la piattaforma? È una domanda che vale la pena approfondire.

UNA RECENSIONE DIVERTENTE CHE NON FARÒ MAI PIÙ

L’ultima toppa che ho preso, per chiudere questo numero monografico su miei svarioni più o meno recenti, è una recensione piuttosto entusiastica su Steve Jobs non abita più qui di Michele Masneri (Adelphi). Il libro, una collezione di reportage frutto di un anno vissuto assai confortevolmente a San Francisco, è molto divertente. Il debito arbasiniano dell’autore è evidente. Però quello che non mi è stato chiaro sin da subito, forse confuso dal pirotecnico son et lumière che spicca in una giungla di giornalisti mortalmente noiosi, è che a Masneri sembra importare tutto della forma e quasi niente della sostanza. L’agnizione mi è arrivata in ritardo dopo aver letto un suo pezzo a problematizzazione zero («La quotazione in Borsa di Airbnb è la storia di Natale di cui c'era disperatamente bisogno») e un altro simile dal titolo perfetto «Netflix ha fatto anche cose buone» in cui ridicolizzava «l'indignato collettivo che aveva eletto Airbnb, Amazon e Glovo a nemici pubblici numero uno», indignato collettivo che non si sarebbe reso conto, come la pandemia si sarebbe poi incaricata di dimostrarci, che non solo non erano nemici ma anzi hanno migliorato la vita di tutti. Ennesimo pezzo frizzantino, tutto giocato sulla superficie del fenomeno con un sovrano disinteresse per quello che ci sta sotto. Il che, sinceramente, è un filino deludente. Quelli scarsi li perdoni di più. Il talento applicato solo alla schiuma, invece, è uno spreco.

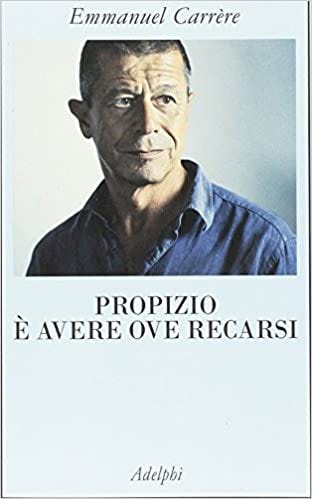

DA LEGGERE: PROPIZIO È AVERE OVE RECARSI

Uno che fa quasi tutto giustissimo, occasionalmente sbaglia e lo ammette senza problemi, anzi quasi con voluttà, è Emmanuel Carrère. Mette in pagina la sua vita privata, squaderna i sentimenti più inconfessabili, quelli che gli stanno più vicini soffrono, lui pure, si scusa ma non è mai abbastanza. Lo dice, da par suo, nella prima delle poche frasi che riporto da Propizio è avere ove recarsi (Adelphi):

Ecco. L’articolo che avete appena letto non contiene falsità, nel senso che questi discorsi li ho sentiti, queste cose le ho viste, le sensazioni che racconto le ho provate. Ma può darsi che sia comunque pieno di errori. Potrei essermi sbagliato su tutto: sulle persone, il loro passato, le loro convinzioni attuali, le loro responsabilità nelle vicende presenti. Quel che è certo, poi, è che nel mondo in cui quest’articolo verrà pubblicato quelle persone non saranno più le stesse, il tempo in cui le ho incontrate sarà concluso, cancellato, incomprensibile anche a loro.

Perché credo abbia a che fare con quella paura di impegnarsi di cui soffrono molto gli uomini, di cui si lamentano molte donne, e di cui purtroppo io rappresento un caso esemplare. Questa paura nasce in realtà da una lucida e perfino saggia diffidenza nei confronti della realtà: dalla consapevolezza della transitorietà delle cose e dei sentimenti, della nostra incapacità di dominarli, del rischio di non esser più domani ciò che siamo oggi, e tutto ciò vale, chiaramente, anche per l’altro. Ma si tratta di una lucidità e di una saggezza paralizzanti: se le ascoltassimo non faremmo più niente, né progetti, né figli, né racconti erotici

Un giornalista che non sia tanto sciocco né tanto presuntuoso da non guardare in faccia la realtà sa bene che la sua condotta è moralmente indifendibile. Il giornalista è una sorta di impostore che sfrutta la vanità, l’ignoranza, la solitudine del prossimo: ne guadagna la fiducia e lo tradisce senza scrupoli.

Tra gli autori che credono di essere al di sopra di ciò che raccontano e quelli che accettano la scomoda idea di esserne parte in causa. Come diceva Kafka: « Io sono molto ignorante: cionondimeno, la verità esiste».

Con quale diritto uno straniero frettoloso e ignorante, catapultato in un caos del genere, può rimproverare agli attori di questo dramma la loro confusione e i loro discorsi perennemente velenosi, quando verosimilmente loro stessi non ne sanno molto di più, o meglio sanno nel segreto della propria coscienza quello che hanno fatto loro, ma non sanno, o sanno a malapena, quello che ha fatto il loro vicino!

DA VEDERE: YEARS AND YEARS

Consigliata dai miei nuovi vicini di casa Mattia e Euridice la molto bella Years and years (Bbc/Hbo), ambientata in un futuro vicinissimo dove succedono parecchie delle cose già scorgibili in nuce oggi. C’è una premier britannica così populista che fa sembrare Trump un dilettante e che ha fondato il partito 4 stelle. C’è una società ipertecnologizzata dove la gente comunica con un’Alexa un po’ più avanzata che si chiama Segnor. C’è una figlia transumanista e un padre che perde tutti i risparmi da una notte all’indomani per il fallimento della banca e deve mettersi a fare cinque lavoretti (tra cui ovviamente il rider) che poi diventano undici giusto per campare. C’è un blackout così devastante che si decide temporaneamente di tornare alla carta. Praticamente la storia di domani.

DA SENTIRE: IO CONFESSO

Vi ricordate i La Crus? Ho incrociato Mauro Ermanno Giovanardi solo una volta, di striscio, a Livorno. Presenza magnetica. Ecco un loro gran pezzo.

«Lo so di aver sbagliato

E so cosa dirai

Lo so di aver sbagliato, e sono qui

Ma chi non sbaglia mai?»

Epilogo

Per tutta una serie di connessioni sinaptiche molto libere e alla lontana imparentate col tema di questo numero mi è tornata in mente una celebre frase di A.J. Liebling dalla sua rubrica sul New Yorker: «Freedom of the press is guaranteed only to those who own one», la libertà di stampa è garantita solo a chi ne possiede una. Di stamperia, direi. Era il 14 maggio 1960. Quando si dice il giornalismo che non scade.