#124 Specialità olandesi

1) Studiare a Groninga 2) Morire ad Amsterdam, con l'eutanasia 3) Sperimentare a Wageningen, con le api anti-Covid 4) l'Alzheimer-village di Weesp 5) attenti al Goofo!

ARTICOLI. LIBRI. VIDEO. PODCAST. LIVE. BIO.

UNIVERSITY? THE DUTCH DO IT BETTER

Sono tornato in Olanda per raccontare come, dopo la Brexit, i paesi bassi siano diventati l’alternativa low cost di quei ragazzi che prima andavano a studiare in Gran bretagna. E devo dire, dopo aver visto come funziona, che non mi sembra esserci un singolo motivo – oltre al sole e al cibo – per restare a fare l’università da noi. Speriamo solo che con gli xenofobi che han vinto le elezioni tutto questo non cambi. L’incipit:

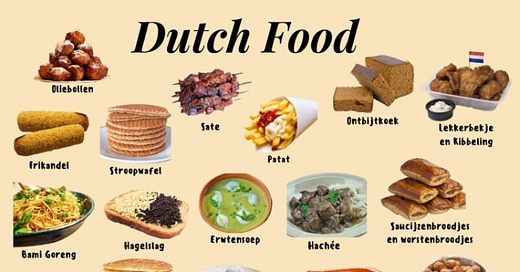

GRONINGA (Olanda). Universitariamente parlando questa non è un'altra città, ma un altro pianeta. Lezioni in inglese, come a Londra, ma spendendo un decimo di retta. Agli studenti, compresa la marea di italiani, il governo rimborsa fino a metà affitto. E se lavori almeno otto ore alla settimana, tutte in regola, con paghe orarie doppie rispetto a quelle di alcuni loro genitori, i contributi pubblici raddoppiano. Certo, il tempo è quel che è e il cielo ha la palette di grigi di certe tele di Anselm Kiefer quando arrivo a Groningen, due ore e mezza puntualissime di treno a nord di Amsterdam. E il fatto che l'Eierbal, un uovo sodo impanato versione calvinista di un'arancina, sia la specialità locale dice molto sul resto dell'offerta culinaria. Ma non si può avere tutto. Per studiare questo è il paradiso, tipo Berkeley senza il sole ma a una frazione del prezzo. Oppure tipo Pisa, dove gli studenti pesano di più sul totale (50 su 100 mila abitanti) mentre qui sono solo un quinto (37 su 200 mila). Però, se guardi alla percentuale di stranieri, nella città della Normale si fermano al 4 mentre qui arrivano al 27. Così tanti da costituire una voce di bilancio. Nonché la precondizione per fare dell'Olanda un Paese per giovani. Al netto di certi allarmi del sindaco ("Fermatevi: non abbiamo case per tutti!") e di qualche inedita minaccia elettorale sul fissare quote al grido di "Dutch First", prima l'olandese inteso sia come lingua (delle lezioni) che come popolo. Un incongruo sovranismo accademico che potrebbe significare la fine della pacchia dell'accademia cosmopolita discount.

Anche la Brexit ha fatto cose buone. Almeno per i Paesi bassi che, oltre a diventare sede legale per tante aziende prima domiciliate in Gran bretagna, ha visto dirottare sui propri atenei una quantità di ragazzi la cui prima scelta sarebbe stata Londra. Se i visti non fossero diventati un'ordalia e le rette, perduto il trattamento Ue, non si attestassero sui 20-25 mila euro annui contro i duemila e rotti olandesi. E così nel 2022 ne sono arrivati 122 mila, di cui quasi 23 mila dalla Germania seguiti da 7600 italiani, 6700 rumeni, 5600 cinesi e via scendendo. Un'iniezione di giovani adulti il cui indotto Nuffic, un ente che dal 1951 si occupa di internazionalizzazione dell'accademia, calcola in 1,5 miliardi di euro. Mentre un freschissimo rapporto di Uni-Italia, analoga realtà fondata nel 2010 (giusto per rimarcare il ritardo nella consapevolezza) e presieduta dall'ex ministro Francesco Profumo, valuta l'apporto complessivo dei 2700 studenti stranieri censiti da noi in 18 milioni di euro. Oltre cento volte meno. Qui, e sono davvero gli ultimi numeri, gli stranieri sono il 15 per cento del totale degli universitari, quota che, nelle "università di ricerca", quelle che offrono anche master e dottorati, arriva addirittura del 25. Mentre in Italia, stando al rapporto AlmaLaurea 2023, nelle triennali è del 3 per cento.

EUTANASIA, ADELANTE CON JUICIO

Un’alta cosa che gli olandesi fanno bene, forse addirittura troppo bene e quindi, alla fine, semplicemente troppo è l’eutanasia. L’avevamo raccontato in una copertina di qualche tempo fa. Il pezzo iniziava così:

Amsterdam. Immaginate la scena. Tavola apparecchiata, molti amici intorno a un tavolo, bicchieri che tintinnano in brindisi senza convinzione. Un medico prende la parola. Silenzio. Spiega quali saranno le prossime tappe. Il padrone di casa ascolta e annuisce. Al termine il dottore chiede conferma: «Sono stato chiaro?». «A proposito di che?» risponde il paziente. «Per noi amici» mi dice Eugene Sutorius, uno dei padri della legge sull’eutanasia approvata in Olanda vent’anni fa, nel salotto che dà su un canale del vitalissimo quartiere Pjip, «è stato orribile. Ma il medico non era turbato: “È normale che prima capisse e che ora si sia dimenticato”». Tre settimane dopo, come da programma, l’internista gli aveva iniettato un mix di valium e pentobarbital. L’amico aveva sessantotto anni e una diagnosi di demenza risalente a sei mesi prima. L’aveva fatta finita troppo presto? E possiamo essere sicuri che l’avesse voluto, dal momento che, buttato giù l’ultimo bicchiere di Pinot non si ricordava nemmeno cos’era successo quando la bottiglia era stata stappata?

Sono solo due delle decine di dilemmi morali, tutti terribilmente legittimi, che qui in Olanda neppure due decenni di pratica sono riusciti a sciogliere. All’inizio si trattava solo di scorciare di ore o giorni la vita di malati, terminali ma lucidi, per evitare loro sofferenze inutili. Mentre ora la decisione può riguardare anche persone che potrebbero avere ancora davanti a sé mesi o anni verosimilmente vissuti senza saper distinguere il sì dal no. Siamo nel posto giusto, insomma, per provare a capire di cosa potremmo trovarci a discutere nel 2041 se il referendum sulla legalizzazione (auspicabile per il cronista che gioca a carte scoperte) passerà anche da noi.

Nel salotto di Sutorius, con la sua camicia rossa garibaldina e i ricci biondo-bianchi da putto settantacinquenne, prima difensore dei medici che facevano l’eutanasia quando ancora era reato, poi magistrato e professore, torneremo più tardi. Perché prima bisogna chiarire una cosa importante: in Olanda la stragrande maggioranza dei casi riguarda ancora oggi malati di tumore straziati dalle metastasi, gente per cui la vita è diventata un inferno. «Se questo tavolo fosse il totale dei 6938 casi dell’anno scorso» mi dice Steven Pleiter, fondatore e direttore neo-pensionato delle cliniche di fine vita, ribattezzate nel più anodino Expertise Centrum, ovvero le struttura di appello cui rivolgersi se il medico di famiglia non se la sente di effettuare l’eutanasia, «allora i casi di dementi gravi o malati psichiatrici che da noi tanto infiammano il dibattito rappresentano forse questo angolino». I numeri ufficiali delle Rte, le commissioni regionali che verificano ogni singolo caso, dicono che il 90 per cento riguarda pazienti non controversi (tra cui 4480 oncologici, 458 neurologici, 286 cardiovascolari), 88 psichiatrici e solo 2 casi di demenza grave e 168 di demenza iniziale. E però quest’ultimo dato cambia segno in mano ai critici che indicano la progressione: zero nel 2008, 12 nel 2009, 25 nel 2010, 49 nel 2011 e via aumentando. Pochi sul totale ma troppi in assoluto per una frangia di ex sostenitori dell’eutanasia che hanno tracciato sulle malattie neurodegenerative la linea Maginot da difendere. È su di loro che, all’osso, si combatte la prima guerra culturale olandese sull’eutanasia.

IL WELFARE SOTTO ATTACCO

Eppure anche in Olanda il welfare è sotto attacco. Già da qualche anno, come raccontavo in questo pezzo del 2013. Un estratto:

WEESP. Per chi non ha più la forza di vivere la propria, anche le più incespicanti vite degli altri possono diventare uno spettacolo ipnotizzante. A distanza di sicurezza, però, fuori dalla «zona disagio». Per questo i ponti sopraelevati di legno e vetro qui diventano i belvedere prediletti. Da dove una donna magrissima con una giacca a vento leggera e lo sguardo terreo fissa il lento brulicare di pazienti come lei. Che attraversano i giardini disegnati da Niek Roozen, celebrato artista botanico. O rientrano nei ventitré appartamenti arredati secondo uno dei sette stili di vita che accomuna i sei-sette abitanti di ogni lotto. Quello originario, almeno, prima che l’Alzheimer li rendesse pallidi fantasmi di sé stessi. Niente è lasciato al caso a De Hogeweyk, un ospizio fatto a villaggio per l’accoglienza dei malati neurodegenerativi a meno di mezz’ora da Amsterdam, ribattezzato il Truman Show dei dementi senili. Perché anche la cassiera del ristorante, che fa finta di niente per infondere negli ospiti un’illusione di normalità, è un’infermiera in borghese. Non si tratta, per il possibile, di un posto triste. Diciotto dei 19 milioni di euro che è costato sono andati sul conto dello Stato. In Italia i 5000 euro al mese di retta se li potrebbe permettere un milionario. In Olanda tutti, dal momento che paga la previdenza. Almeno sino al discorso del re che ha osato sfidare l’ultimo tabù: l’intoccabilità del welfare.

Per la rituale apertura dell’anno parlamentare il nuovo monarca Willem-Alexander non ha esordito con frasi di circostanza. Leggendo il testo scritto dal primo ministro liberale Mark Rutte ha invece avvertito il suo popolo che «lo stato assistenziale del XX secolo è destinato a sparire» e al suo posto i cittadini dovevano prepararsi all’idea «di prendersi la responsabilità della propria vita e di quella delle persone che li circondano». Goodbye welfare, hello «società partecipativa», qualunque cosa ciò significhi. Che è un po’ come se gli scozzesi annunciassero solennemente di rinunciare al whisky. Ma al di là dell’enorme valore simbolico del cambio di stagione, in pratica che tempo ci si dovrà aspettare nei Paesi Bassi?

LE API DI PAVLOV CHE SGAMANO IL COVID

L’erosione dello stato sociale non impedisce che fioriscano centri di eccellenza e startup come questa che raccontavo pochi anni fa. Un estratto:

WAGENINGEN (OLANDA). Le api di Pavlov hanno un fiuto eccezionale. E sgamano il Covid, e forse altre malattie, alla prima sniffata. Almeno questa è la scommessa di InsectSense, una startup ospitata nei sontuosi locali dell'università di Wageningen, nel sud dell'Olanda, superpotenza accademica mondiale nel settore della ricerca agraria. L'ha fondata un anno fa Aria Samimi, trentaquattrenne geologo e ingegnere minerario iraniano, e ora l'azienda è acquartierata nel palazzo Plus Ultra II, con macchina del caffè da albergo 5 stelle e kit antigenici gratuiti in libera distribuzione, tra l'"incubatore" che l'ha sostenuto e l'"acceleratore" che dovrebbe trovare nuovi finanziamenti. Ma intanto cosa c'entra un geologo con le api prima e il coronavirus poi? La storia ha la classica drammaturgia di una serie di circostanze casuali illuminate dalla perspicacia dello scienziato. Succede infatti che, ancora universitario a Yazd, località altrimenti nota come culla dello zoroastrismo, un professore di biogeochimica parli di come certe piante segnalino la presenza di alcuni giacimenti minerali. Al giovane Aria andare a cercarle una per una sembra però una missione troppo dispendiosa. E qui arriva il momento eureka, come in ogni epica siliconvallica che si rispetti, un luogo dove il nostro, barbetta e camicia nera slim a mezze maniche d'ordinanza, sarebbe indistinguibile dai locali: di ritorno a casa il suo coinquilino sta leggendo un libro con un'ape in copertina. Illuminazione! Perché non andare dagli apicoltori, analizzare il miele e da lì risalire alle piante che le api hanno visitato e quindi ai giacimenti che ci stanno sotto?

Si mette su Google e cerca chi studia le api nel mondo. Soprattutto chi ha pensato a sfruttare il loro potenziale olfattivo. Trova un paio di ricercatori in Germania, ci parla e lo invitano a raggiungerlo. La tecnica per addestrarle è l'antico, consolidato "condizionamento pavloviano": gli fai sentire l'odore X e subito dopo le ricompensi dando loro una soluzione zuccherosa. Così, ogni volta che sentiranno X, lo assoceranno al premio e tireranno fuori la lingua, che in realtà è più una mini-proboscide. Sembra funzionare. Prosegue la ricerca di altri specialisti. Un grande esperto si trova in Croazia e Samimi trasloca. In quel periodo lavora anche sull'identificazione delle mine perché addestra le api a riconoscere l'odore del tritolo. Tappa successiva la Svezia, dove rimarrà un paio d'anni, poi la Francia. Fino al 2019, anno in cui arriva in questa placida, ma rispettatissima, cittadina universitaria. «L'Olanda è il quarto paese al mondo nella classifica dei più innovativi» dice fattuale, «e qui ho trovato le migliori condizioni per sviluppare la mia idea».

BENVENUTI NELLA GUFETTI-ECONOMY

L’ultima Galapagos (iscrivetevi anche alla newsletter del Venerdì!):

Li avranno offerti anche voi, se frequentate la Conad. «Vuole anche i gufetti?» chiede, tentatrice, la cassiera al momento del conto. Si tratta di statuette di plastica alte pochi centimetri la cui serie completa è composta da sei coppie di altrettanti personaggi presi dalle favole. Così ci sono Peter Pan e Trilli, Alice e il Cappellaio Matto, la Bella e la Bestia, Cappuccetto rosso e il lupo, Biancaneve e un nano, Pinocchio e il Grillo parlante. I bambini ne vanno ghiotti, almeno la quattrenne che frequento assiduamente. Così, se hai speso almeno 15 euro (una volta sono entrato solo per il gufetto, e per coprire le tracce ho comprato il latte, e non hanno voluto sentire ragioni) con l'aggiunta di un euro e novanta ti danno una bustina chiusa e devi sperare, nella migliore tradizione delle figurine Panini, di beccare quelli che ti mancano. Ovviamente accumuli doppioni. E, duplicato dopo duplicato, ho cercato in rete se qualcuno non avesse una soluzione. Per prima cosa ho trovato il sito Scambio Figurine che ha una sezione anche sui Goofi Egan, questo è il loro vero nome. Mi sono iscritto e ho cercato un match celo-manca, come in un Tinder per casalinghi disperati. Invano. Così mi son buttato su vari gruppi di Facebook in cui si fanno scambi alla pari e dove c'è gente disposta a spedire da Palermo a Trento l'agognato pezzo mancante. Il passo successivo è stato quello di scrivere, nel cuore della notte, a sconosciute (sono prevalentemente mamme) chiedendo se mi cedevano un Peter Pan in cambio di un nano. Tra tanti barattatori però più d'uno era pronto a vendere, in una scala di prezzo da 1 a 8 euro. Cui aggiungere il costo della spedizione. Per la transazione molti scelgono Vinted, la piattaforma di abiti usati, perché offre la prima spedizione. Ma mentre compravo non ho potuto non notare che c'è gente che scrive l'inserzione, fa una foto, stampa e appiccica il francobollo digitale e spedisce il pacco… per guadagnare un euro! Qualcosa è andato drammaticamente storto nella nostra dinamica salariale. In ogni caso, se qualcuno ne avesse due, il lupo ci manca ancora!