#118 Salviamo il Servizio sanitario nazionale!

1) Se Meloni taglia la sanità 2) Ssn, 45 anni e sentirli tutti 3) lotta continua al colesterolo 4) Acemoglu: l'ia ci licenzia? Dipende... 5) ...di certo ci fa fare di più in meno tempo

ARTICOLI. LIBRI. VIDEO. PODCAST. LIVE. BIO.

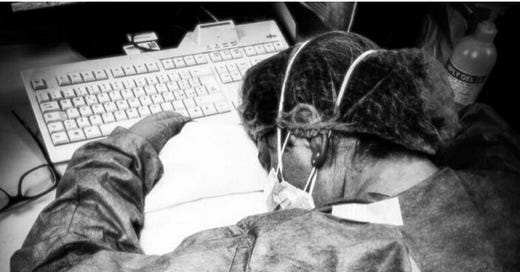

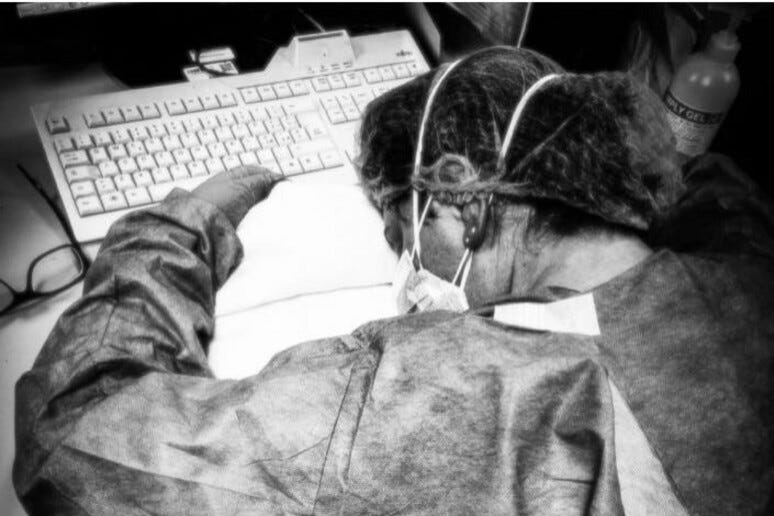

DAL COVID AL COLLASSO

La manovra del governo Meloni depotenzia ulteriormente la Sanità. È un errore tragico. Sul Venerdì in edicola abbiamo fatto i conti e sentito alcuni esperti. L’incipit:

ROMA. Vi ricordate di quando ci commuovevamo di fronte all’infermiera stanca morta, il volto segnato dalla mascherina, e dai balconi intonavamo cori ai medici, i nostri cari angeli? Due anni dopo, tre primari si son visti recapitare una multa da 27 mila euro per avere consentito troppi straordinari. Non male quanto al “Niente sarà più come prima” giurato dall’intero arco costituzionale, che prometteva mari e monti al Servizio sanitario nazionale, all’epoca a corto di terapie intensive rispetto a Germania e altri Paesi. Che, anche per quella migliore dotazione, hanno avuto una frazione delle nostre vittime. Ora, confermando un discreto talento emergenziale, di terapie intensive ne abbiamo di più. Ma il solenne impegno di approfittare della tragica lezione pandemica per rivoluzionare il Ssn è andato disatteso. Lo certifica la Finanziaria del governo Meloni che, da oggi al 2026, farà sprofondare il rapporto tra spesa sanitaria rispetto al Pil al 6,1 per cento. Basso come nel 2004, quando Berlusconi era al secondo mandato. Intanto le liste d’attesa diventano bibliche. Gli infermieri scarseggiano. I medici fuggono, in pensione o nel privato. Com’è stato possibile? E, in pratica, cosa rischiamo?

IL GIOCO DEI NUMERI DI PALAZZO CHIGI

La prima ministra nega il triste record. Lo fa invocando una diversa unità di misura: i soldi stanziati per il Fondo sanitario nazionale, ovvero la cassa del Ssn. Dice: «Con quasi 136 miliardi di euro noi raggiungiamo il più alto investimento mai previsto per la sanità». Circostanzia: «Nel 2019 il Fsn ammontava a 115 miliardi di euro per viaggiare, negli anni del Covid, tra i 122 e i 127 e quindi mi sembra un po’ forte sostenere che questo governo tagli la Sanità». È una difesa abile, perché quelli del Fsn sono numeri assoluti, facili da confrontare. Ma è una difesa debole. Perché quei numeri non tengono conto dell’inflazione, dell’invecchiamento della popolazione e di altri fattori che influenzano i costi della sanità. Come se il vostro datore di lavoro, nell’anno in cui tutte le spese lievitano del 10 per cento, pretendesse un monumento per avervi aumentato lo stipendio dell’1: ringraziereste, ma col 9 per cento in meno di soldi da spendere. Più poveri, non più ricchi. Quello tra spesa sanitaria e Pil è invece un rapporto, un numero relativo, meno facile da confrontare. Ciononostante l’unità di misura più onesta perché tiene conto dell’inflazione. Un rapporto che oggi è del 6,6 per cento (già basso rispetto alla media Ue del 7,1 e quasi due punti percentuali in meno rispetto a Francia e Danimarca). Scenderà al 6,2 nel 2024 e 2025, fino al 6,1 del 2026. I 3 miliardi in più concessi nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef) non bastano nemmeno a contrastare l’aumento dei prezzi. A scanso di equivoci, negli ultimi 15 anni han tagliato tutti. Dal 7 per cento del Berlusconi IV siamo passati al 6,8 di Monti, fino al 6,6 di Renzi quindi al 6,4 del Conte I che poi l’ha innalzato al 7,4 nel 2020 (causa Covid), per riprendere una netta discesa con Draghi. Dal banchiere all’underdog, che si voleva paladina dei meno fortunati, la curva non fa che scendere.

UN (EX) MAGNIFICO QUARANTENNE

Cinque anni fa, in occasione del suo quarantesimo compleanno, avevamo fatto una copertina sul Ssn. Era ancora uno splendido quarantenne, ma le prime rughe già si vedevano. L’inizio:

Per parlare di salute di casa nostra partiamo da due scene di vita vissuta a New York. Nella prima c'è un quasi sessantenne franco-italiano che vive lì da sempre e ora è sdraiato su un lettino in attesa di una colonscopia di controllo. A pochi minuti dall'esame l'infermiera si accorge che l'assicurazione, per cui paga 2000 dollari al mese, non prevede l'anestesia («La vuole? Io gliela consiglio caldamente»). Messa così, messo così, il paziente capitola. Fanno millequattrocento dollari extra. Nel secondo quadretto c'è un neo cinquantenne italiano che ha finito un farmaco anticolesterolo e ha ancora due settimane prima di rientrare a Roma. In patria quella dose gli costerebbe cinque euro. Lì invece 400 dollari, se uno vuole esattamente lo stesso farmaco o, a seconda delle farmacie, da 100 a 160 per il generico. Previa traduzione della ricetta in un urgent care, policlinici per i pariah sprovvisti di assicurazione, alla modica cifra di altri cento dollari. Di quanto siano preziose certe cose ci si accorge in absentia. Qui la nostalgia è per uno degli ultimi argini alla barbarie sociale, raro prodotto del pubblico ancora da esportazione. Ovvero quello splendido quarantenne (il prossimo 23 dicembre) del Servizio sanitario nazionale.

Conosco le obiezioni: attese a volte bibliche, garze dimenticate nelle pance dei pazienti, colonie di formiche in corsia, i viaggi della speranza da sud a nord, posti letto in caduta libera, medici e infermieri sempre più in affanno. Tutto vero, ma è ancora niente in confronto all'alternativa privatistica. Un po' come la celeberrima battuta di Churchill sulla democrazia, peggiore forma di governo eccezion fatta per tutte le altre. È sacrosanto chiedere di più, consapevoli però dell'incredibile fortuna che abbiamo. Figlia di una legge fondamentale (L. 833/78), le cui circostanze fondative proviamo a ripercorrere, per capire quanta dell'ispirazione originaria sopravvive oggi e sarà sostenibile domani. A partire dalla sua storia, il professor Francesco Taroni ha appena pubblicato il documentatissimo Politiche sanitarie in Italia (Il pensiero scientifico). L'Ente di mutualità fascista è del '43. Dopo la guerra si chiamerà Inam. L'uno e l'altro gestivano le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori e delle loro famiglie. Nel '43 le mutue coprono il 35 per cento della popolazione, nel '74 il 93. Però è un sistema iniquo (ci sono mutue ricche e mutue povere) che incentiva lo spreco. L'equazione del dottor Tersilli, l'Alberto Sordi prototipale nel film del '68, è semplice: più mutuati uguale più soldi. E per moltiplicarli gli prescrive di tutto, anche quando non serve. Senza contare che i ricoveri arricchiscono i primari che poi si sdebitano raccomandando a loro volta i medici di base più solerti nel convogliare i malati nei loro reparti. Così, sempre nel '74, la spesa complessiva arriva a 4534 miliardi di lire contro i 4 del primo dopoguerra. I governi continuano a ripianare i debiti (c'è chi sostiene che la riforma degli ospedali del '68 sia la scaturigine iniziale del nostro disastroso deficit) fino a quando diventa insostenibile. Giovanni Berlinguer, quanto di più vicino al papà del Ssn, scriverà sull'Unità: «Una riforma difficile da fare è diventata impossibile da non fare». Sono d'accordo tutti tranne i liberali, per ragioni più ideologiche che pratiche, e si prenderanno una rivincita esprimendo il primo ministro della salute del post riforma (Altissimo). Eterne perversioni della politica italica.

VIAGGIO AL TERMINE DEL MIO COLESTEROLO

Qualche mese fa ho raccontato la mia epopea nel combattere il colesterolo. Grazie a medico formidabile del servizio pubblico. Il pezzo iniziava così:

Il segreto della Gioconda non sta, come ci hanno sempre raccontato, nel sorriso. Ma nei tendini delle mani. Più esattamente nei piccoli depositi di adipe sopra quei legamenti muscolari. Da cui si deduce che quella di Monna Lisa potrebbe essere la prima raffigurazione di un’ipercolesterolemica nella storia. Qui iniziano e finiscono le cose in comune tra la modella più celebre di Leonardo e almeno due milioni e mezzo di italiani, tra cui il vostro cronista. Il colesterolo alto, che non è una malattia in sé ma un fattore di rischio (distinzione che spesso va persa e tornerà utile nel proseguo della storia) nello sviluppare problemi cardiovascolari maggiori, tra cui infarto e ictus. E che, a giudicare dalla quantità di rimedi naturali pubblicizzati in tv, rivaleggia solo con mal di schiena e prostata nelle afflizioni degli italiani. Sì, vabbè, ma perché parlarne ora? Perché è appena arrivato anche nel nostro Paese un farmaco, alternativo alle statine, di cui si dice un gran bene e perché, per i casi più gravi, ne è da poco tempo disponibile anche un altro che, con due punturine all’anno, promette di risolvere il problema. Giacché ho provato un certo numero di soluzioni, vi farò da guida in questo che, se tutto finisse bene, potrebbe anche essere intitolato “viaggio al termine del colesterolo”. Sperem.

CARTELLA CLINICA

Breve autobiografia clinica. Alla visita del militare mi scoprono un colesterolo totale di 246 (milligrammi per decilitro di sangue, mg/dl). «Tienilo sotto controllo» intima il tenente medico. Mio nonno allora l’aveva a 400 (è vissuto fino a 88 anni), mia madre a 300 (incrociando le dita, sta benone). Nel tempo il mio resta stabilmente alto. Verso i quaranta il curante mi dice: «Dovresti fare l’ecocolordoppler delle carotidi: da lì si capisce se c’è un problema». Anni dopo mi faccio controllare lo stato di questi due tubicini dal diametro di un pollice che portano il sangue al cervello. L’ecografista sentenzia: «C’è una placchetta: 1,9 mm da un lato e 1 dall’altro. Meglio intervenire per non peggiorare la situazione». Incrocio Francesco Sbrana, internista specializzato in dislipidemie ereditarie che lavora alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, nella sede del Cnr di Pisa, una specie di medico prototipale, solido, rassicurante che non sfigurerebbe nel ruolo di George Clooney in una versione di Er con le h aspirate. «Eh sì, bisogna abbassarlo» conferma. E, vista la mia reticenza verso le statine, mi dà la colestiramina, una resina misconosciuta ed economicissima che funziona a monte: sequestra gli acidi biliari nell’intestino e impedisce/riduce l’assorbimento dei grassi. Piccola scocciatura scioglierla in un bicchier d’acqua 15 minuti prima del pasto ma sono motivato e funziona: il totale scende a 202, mai così basso. Tra i miei amici divento una specie di evangelista del farmaco per intenditori e del suo oracolo Sbrana. Dopo il secondo soddisfacente esame del sangue, sapendo di intrattenere rapporti gastronomici protetti, comincio a lasciarmi un po’ andare: tornano i formaggi, un po’ di carne, addirittura occasionali carbonare. Niente che la resina non possa aggiustare, penso. E penso male. Dopo cinque anni altre analisi e sono desolantemente tornato alla mia baseline, sui 240. La nuova eco-carotidi sembra ridimensionare il quadro della precedente. A Sbrana non basta: «Passiamo alle statine». Mi prescrive la fluvastatina. Ma mi sveglio di notte, più volte e ho anche dolori muscolari. Passiamo all’atorvastatina: idem. Allora ezetimibe e poi fenofibrato. Stesso problema: se c’è una cosa che sapevo fare bene era dormire, ora neppure quella. Sbrana non demorde: «Verso Pasqua dovrebbe arrivare un farmaco che fa al caso tuo, l’acido bempedoico». Agisce sul metabolismo del fegato, bypassando i muscoli. Unico rischio: rialzi dell’acido urico, che può far venire la gotta. Bisogna monitorarlo. E siamo a oggi, col sonno tornato nei ranghi e il controllo da fare.

L’IA CI RUBA IL LAVORO? DIPENDE…

Sul Venerdì in edicola intervista a Daron Acemoglu, uno dei dieci economisti più citati al mondo. Un estratto:

Adam Smith, forse il primo teorico del capitalismo, alla fine del 700 era convinto che a macchine migliori sarebbero inevitabilmente corrisposti salari migliori. Peccato che per oltre settant'anni dall'inizio della Prima rivoluzione industriale le paghe dei lavoratori scesero prima di ricominciare a salire. Anche David Ricardo la vedeva tendenzialmente come il suo celebre collega. Nel 1819 rassicurò la Camera dei comuni inglese: «Le macchine non hanno ridotto la domanda di manodopera». Affermazione che rettificò due anni dopo, nella terza edizione di Principi di economia politica e dell’imposta. Anche Daron Acemoglu del Mit, uno dei dieci economisti più citati al mondo nonché quello che ha più indagato le conseguenze dell'automazione sul lavoro, nel 2018 pubblicò uno studio con Pascual Restrepo dell'università di Boston in cui tranquillizzava sugli effetti dell'introduzione dei robot nelle fabbriche. Salvo correggersi, l'anno successivo, sulla base di dati reali e non di ipotesi: per l'introduzione di ogni robot ogni mille lavoratori almeno sei di loro avevano perso il posto e i salari erano andati giù dello 0,75 per cento. Per un totale di 670 mila posti ben pagati fatti fuori dalle macchine tra il 1990 e il 2007. Solo negli Stati uniti. Questo per dire che, come tanti illustri studiosi prima di lui, cambia idea se cambia la realtà sottostante. Ovvero, la migliore garanzia di affidabilità intellettuale. È per questo che bisogna prendere molto sul serio Potere e progresso, il suo libro scritto con Simon Johnson, che adesso esce dal Saggiatore. E su cui l'abbiamo intervistato via Zoom dal suo ufficio a Cambridge, Massachusetts.

Se i robot hanno avuto l'effetto che ha calcolato sulla manifattura, quale sarà quello dell'intelligenza artificiale sulle professioni intellettuali?

«Sin dall'inizio i robot sono stati concepiti come tecnologia per l'automazione. Se vuoi aumentare la produttività, ridurre i costi e aumentare la qualità i robot lo fanno ragionevolmente bene, il più delle volte almeno. L'ia è invece una tecnologia molto più versatile. Può fare tante cose diverse. Perciò è un momento critico per decidere in che direzione svilupparla. Possiamo usarla per amplificare l'automazione oppure per rendere più produttivi molti lavoratori. Non solo gente come noi che lavora davanti a un computer ma chiunque debba risolvere problemi, dagli elettricisti agli infermieri. Le retoriche opposte del tecnofatalismo (alziamo le mani davanti all'ia) e del tecnottimismo (sarà immensamente benefica per tutti) sono entrambe sbagliate perché non si occupano dell'unica cosa che conta: la direzione da imprimere aI fenomeno».

…SE LO SPOT LO FA L’IA

L’ultima Galapagos:

Il gran dibattito sull'ai-pocalisse di posti di lavoro si arricchisce di un altro contributo. Lo fornisce Pika Labs, azienda specializzata nel creare video a partire da testi o immagini. E lo fa postando uno spot di un sapone che aggiorna una versione fatta anni fa con metodi tradizionali, con tanto di videocamere, montaggio e tutto il resto. Ieri c'erano volute 30 persone che avevano lavorato per quasi un mese per realizzarlo, oggi ne è stata sufficiente una che ci ha impiegato meno di un giorno. Anche facendo un po' di tara alle dichiarazioni dell'oste che loda il proprio vino, il confronto è inequivoco. Quindi filmaker e montatori spariranno? Non necessariamente, spiega sul Venerdì in edicola Daron Acemoglu, uno dei dieci economisti più citati al mondo. Perché bisogna distinguere tra ia che sostituisce integralmente i lavoratori e ia che ne potenzia di molto l'efficienza, conferendo loro delle specie di super-poteri. "Finché resteranno compiti da far fare ai lavoratori, il fatto che l'ia si faccia carico di quelli più routinari non deve preoccupare" conclude Acemoglu. Il problema è che niente eccita il Capitale come la prospettiva di far fuori buste paga. Tocca stare all'erta, woke direbbero in America, e far sì che la grande invenzione non diventi "la nostra invenzione finale", come si intitolava un libro di qualche tempo fa.